|

Este extenso artículo aborda la inmigración desde cuatro perspectivas:

|

PROCESOS MIGRATORIOSManuel Fco. Martínez García Manuel García Ramírez Julia Martínez Julio, 2004 Universidad de Sevilla España

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1 - LA INMIGRACIÓN COMO TRANSICIÓN ECOLÓGICA 2 - ACULTURACIÓN Y PROCESO MIGRATORIO 3 - RELACIONES INTERGRUPALES E INMIGRACIÓN Percepción de competencia grupal y dominancia social Actitudes hacia las políticas públicas sobre inmigración 4 - INTERVENCIÓN SOCIAL E INMIGRACIÓN |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Las migraciones humanas han sido un fenómeno constante a lo largo de la historia y no existe un pueblo o una nación que no sea heredero o resultante de una gran migración Sin embargo, en la actualidad este fenómeno ha alcanzado niveles históricamente no conocidos. La tendencia sistemática de las migraciones – generalmente desde países económicamente menos desarrollados a países desarrolladosestá produciendo cambios en la población mundial con importantes repercusiones para los propios inmigrantes y para las naciones receptoras. Desde 1750 más de 350 millones de personas abandonaron sus países de origen para instalarse en otro distinto la mitad de ellos europeos, y durante el siglo XIX esta cifra llegó a representar casi 100 millones, de los que un más de un cincuenta por ciento se vinculó a una migración transoceánica con destino a América (EE.UU., Canadá, Argentina, Brasil, Cuba y Uruguay). En 1989, la ONU estimaba en 50 millones el número de personas emigrantes, asilados, refugiados, etcque vivían fuera de sus fronteras. La pobreza, los desastres ecológicos, las continuas guerras o la persecución política han hecho que en 1992 esa cifra se viera duplicada, por lo que la migración internacional se está convirtiendo en uno de los retos más importantes para los sistemas político, económico y social del mundo (Russel & Teitelbaum, 1992). En Europa, la configuración actual de su inmigración empieza a gestarse en los años posteriores a la II Guerra Mundial a partir de lo que se denomina sistema migratorio: asociación que se establece entre una región receptora y un conjunto de países emisores de emigración, dotada de cierta vocación de permanencia y acompañada de un denso tejido de interrelaciones diversas (Cachón, 1999). En un principio los inmigrantes fueron bienvenidos porque venían buscando sólo trabajo en una gran industria automovilista o de manufacturación fundamentalmenteque requería más trabajadores de los que la población nativa podría proveer y que se necesitaba para mantener la prosperidad europea. Estos trabajadores invitados, como se les llamaba, eran reclutados en muchos casos de los países que habían sido antiguas colonias europeas (Turkia, Sudeste Asiático, Norte de África, etc.). La crisis económica de mediados los setenta hizo variar esta situación. Se frenó su entrada e incluso se incentivó el regreso de los inmigrantes a sus países de origen con programas económicos específicos. Sin embargo, esa nueva política no tuvo el éxito esperado y un porcentaje importante de inmigrantes, bien por razones sociales, familiares, etc. no deseaban regresar. Además, a lo largo de la década de los ochenta los países del sur de Europa se han ido transformando en países receptores de inmigrantes al invertir su flujo migratorio. Grecia, Italia, Portugal y España, de ser lugares de paso o salas de espera para los inmigrantes norteafricanos que querían dirigirse a otros países centroeuropeos, se han transformado en destino para numerosos de ellos. A esto ha contribuido el cierre de los destinos tradicionales, de su propio desarrollo económico, de la proximidad a los países emisores y de los lazos históricos y económicos intensos entre las dos laderas del Mediterráneo. En España los primeros inmigrantes provenían básicamente de Europa y Latinoamérica, eran blancos, cristianos y cultos, pero a mediados de los ochenta surge una nueva inmigración. Nueva por su origen geográfico marroquíes, subsaharianos y asiáticossu cultura y religión, el color de su piel, su nivel educativo y experiencia profesional y por los puestos de trabajo que son llamados a ocupar. (García, Martínez & Santolaya, 2002). De los 1.647.011 de extranjeros con permiso de residencia en vigor a 31 de diciembre de 2003 –tasa de crecimiento del 24,4%, el 24,68 % eran nacionales pertenecientes al Espacio Económico Europeo, el 9,36% eran europeos no comunitarios, el 26,29% africanos, el 31,26% iberoamericanos, el 0,98% norteamericanos, el 7,38% asiáticos y el 0,06 nacionales de Oceanía. (Anuario Estadístico de Extranjería, 2003). Ante esta situación, los gobiernos europeos que comenzaron lentamente a reconocer la necesidad de implementar políticas sociales y económicas dirigidas a los inmigrantes residentes dentro de sus fronteras, deberían profundizar en las mismas para mejorar sus condiciones de vida y favorecer la convivencia en una sociedad cada vez más diversa y multicultural. Esta nueva realidad en la composición de las sociedades occidentales actuales y la necesidad de disponer de teorías comprensivas, y estrategias interventivas, ha tenido también una repercusión importante en el ámbito científico. Desde disciplinas tan diversas como el derecho, antropología, sociología, economía, etc, se están realizando importantes aportaciones para la comprensión del fenómeno migratorio. La Psicología, que en comparación con otras áreas del saber se ha incorporado más tarde a esta corriente (Dovidio & Esses (2001), ha generado en los últimos años un importante volumen de investigación desde el ámbito clínico, evolutivo, cultural, psicosocial, etc. En este capítulo se abordarán algunos de los tópicos sobre los que se viene trabajando en Psicología Social en los últimos años. Se analizará en primer lugar la inmigración como un proceso psicosocial que incrementa la vulnerabilidad de las personas como consecuencia del esfuerzo adaptativo que tienen que hacer en la nueva sociedad receptora. Al ser la dimensión cultural saliente en la mayoría de las migraciones, en un segundo apartado se describirán los modelos de aculturación más relevantes propuestos en la literatura especializada. A continuación, y teniendo en cuenta que la inmigración pone de manifiesto todo el dinamismo de las relaciones intergrupales –categorización social, prejuicio, discriminación, etc, se realizará una aproximación a la inmigración como una situación de conflicto intergrupal por los recursos. Por último, se abordarán algunos aspectos relacionados con la intervención social y comunitaria en el ámbito de la inmigración

LA INMIGRACIÓN COMO TRANSICIÓN ECOLÓGICA De acuerdo con Bronfenbrener (1987) una transición ocurre siempre que la posición de una persona en un contexto ecológico es alterada como consecuencia de un cambio de rol, de escenario, o de ambos. Como proceso adaptativo que es, la inmigración es considerada la transición ecológica que necesita un mayor reajuste en todos los ámbitos de la vida de una persona: familiar, social, educativo, cultural, laboral, etc. (Jerusalem & Kleine, 1991; Martínez, García & Maya, 1999). Con frecuencia las transiciones son periodos de desequilibrio personal o social al requerir cambios más profundos que los propios de la vida diaria. Algunos investigadores han asociado la inmigración a una situación de estrés por choque cultural (Oberg, 1960) o estrés por aculturación (Berry, 1980; Berry, 1997), que se manifiesta por una serie de experiencias negativas que sufren las personas que se exponen a un entorno extraño como consecuencia de la perdida (real o percibida) de vínculos, símbolos, familiares y sociales. Con carácter general el estrés psicosocial ligado al proceso de adaptación al nuevo entorno social tendría las siguientes características (Berry, 1997; Bravo, 1992):

De acuerdo con Scott & Scott (1989), el resultado de este proceso de adaptación va a está condicionado por una serie de factores personales y contextuales que actúan tanto en el país de origen como en el de llegada (Cuadro 1). Unos factores favorecerán procesos adaptativos positivos, mientras que otros son factores de riesgo para una óptima integración social del inmigrante en la sociedad de acogida. Entre los factores de riesgo hay que señalar la pérdida significativa de los recursos habituales que los sujetos disponen en su país de origen para hacer frente a sus necesidades, y que ahora tendrán que afrontar en condiciones desfavorables en una sociedad que suele ser culturalmente muy diferente a la de origen. Cuando los inmigrantes abandonan su país experimentan un sentimiento de pérdida de lazos significativos en torno a los cuales estructuran sus vida (Vega et al, 1991), de signos y símbolos familiares de intercambio social (Furham, 1984), se producen cambios importantes en la rutina de la vida diaria Furhan & Har Li (1993), etc. Cuanto mayor sea la distancia cultural entre la sociedad de origen y la de acogida, mayor será el esfuerzo adaptativo que debe realizar el inmigrante y mayor la probabilidad de percibir un desbordamiento e incontralabilidad de las demandas ambientales en relación con los recursos disponibles.

El desconocimiento del idioma, del sistema de valores y creencias, los reforzadores sociales, etc., de la nueva cultura son, sin duda, algunos de los factores de riesgo más importantes a los que se tienen que enfrentar de manera inmediata los inmigrantes (Martínez, García, Maya, Rodríguez & Checa, 1996; Kuo & Tsai, 1986; Padilla, et al. 1988). Durante la primera fase del proceso de asentamiento, la ausencia de este recurso de comunicación y el desconocimiento del contexto social, impide la satisfacción de necesidades esenciales, y existen investigaciones que asocian este déficit con trastornos psicológicos como la depresión (Martínez, García & Maya, 2001a; Furnhan & Har Li, 1993; Franks & Faux, 1990). Una importante fuente potencial de estrés entre los inmigrantes está vinculada al área laboral. Quizás la situación más crítica sea la ausencia de trabajo y la necesidad imperiosa de encontrarlo, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría son inmigrantes económicos y tienen además limitaciones con el idioma (Vega, Kolody & Valle, 1986; Aroian, 1992; Martínez, García & Maya, 2001b). De la ausencia de trabajo se derivan otra serie de estresores relacionados tanto con la documentación necesaria para legalizar la estancia en el nuevo país, como los ligados al área económica: no disponer de suficiente dinero para necesidades como el alquiler, la comida, ropa y transporte, o no disponer de un lugar apropiado para vivir. Pero el disponer de trabajo tampoco garantiza alcanzar los objetivos del proyecto migratorio ni la integración social en la nueva sociedad. Muchos inmigrantes se establecen en áreas rurales aisladas en busca de trabajos poco cualificados, que la población autóctona rechaza porque suponen labores arduas, poco remuneradas y llevadas a cabo bajo condiciones muy duras (Izquierdo, 1995; Martín, Melis & Sanz, 2001). Además, suelen malvivir en instalaciones como graneros o establos en los que originalmente vivían animales, sin acceso a servicios mínimos para cubrir las necesidades básicas, sin agua corriente, calefacción o alcantarillado (Gordo, 2002). Otros factores situacionales de riesgo se derivan de una legislación restrictiva respecto de la regularización y el reagrupamiento familiar, o una alta temperatura social en la sociedad de acogida (Izquierdo, 1995) con elevados índices de prejuicios, actitudes negativas hacia la inmigración y los inmigrantes, etc. El vertiginoso ritmo de los flujos migratorios ha hecho que las sociedades receptoras hayan transformado su tejido social de manera que personas de distinta raza, etnia, cultura o religión se han visto súbitamente implicadas en relaciones de interacción y convivencia cotidiana. Percepción de invasión, de amenaza a los recursos materiales e identitarios, alta puntuación en dominancia social, etc., pueden explicar –que no legitimarciertos comportamientos xenófobos y un discurso racista cargado de estereotipos y prejuicios hacia los inmigrantes. Algunos de estos aspectos serán abordados detenidamente en apartados posteriores. Entre las variables que favorecen una transición ecológica positiva para el inmigrante se han descrito una serie de rasgos de personalidad (motivación de logro, locus de control externo, autoeficacia, etc), ciertas características sociodemográficas (edad, nivel de estudios, formación profesional, etc), y determinados recursos sociales entre los que destacan aquellos que provienen de su sistema de apoyo social (Martínez, García & Maya, 1999; Trickett & Bauchanan, 2001; Boneva & Frieza, 2001). Se entiende por apoyo social todo proceso de transacción interpersonal proveniente de los recursos sociales naturales o redes sociales de pertenencia que potencian y favorecen el bienestar de los agentes implicados (Martínez & García, 1995). En los inmigrantes el sistema de apoyo social lo configuran aquellos vínculos personales del país de origen o de la sociedad receptoraa los que acuden rutinariamente para obtener sanción a sus proyectos y/o ayuda en sus necesidades. Numerosos estudios han constatado efectos beneficiosos sobre la salud y el bienestar derivados de las relaciones sociales (Barrera, 1986; Cohen, 1992), y que una reducción significativa de aquellas –y del apoyo social que posibilitaincrementa la vulnerabilidad de las personas respecto del padecimiento de problemas físicos y emocionales (Stroebe & Stroebe, 1996).

El apoyo social es especialmente crítico en el proceso migratorio ya que incrementa en las personas la sensación de predictibilidad, estabilidad y control del nuevo medio, ayuda a la satisfacción de necesidades, y participa en el desarrollo de la identidad social y los sentimientos de pertenencia. Sin embargo se debe resaltar aquí el papel del apoyo social como amortiguador de los efectos negativos del estrés por aculturación. Analizando la influencia del apoyo social sobre la interacción entre los eventos vitales estresantes y la depresión, algunos investigadores han constatado en la población general una acción paliativa efecto amortiguador del apoyo social (Cohen & Wills, 1985; Paykel, 1994). Este efecto positivo fue ratificado en un trabajo anterior (Martínez, García & Maya, 2001a) en una muestra de 173 inmigrantes de diverso origen étnico y residentes en Marbella. Consonante con otros estudios se encontró una mayor proporción de síntomas depresivos en la muestra respecto de la población general y que la depresión correlacionaba positivamente con el número de problemas percibidos como graves por los inmigrantes y negativamente con el apoyo social (Vega et al., 1991). Los resultados obtenidos al aplicar sobre estas tres variables un análisis de regresión lineal mostraron como significativa la interacción problemas x apoyo respecto de la depresión. Como se puede deducir del Cuadro 2, las consecuencias psicológicas negativas – depresión de un contexto percibido como adverso fueron menores en aquellos sujetos que manifestaron suficiencia en su sistema De lo reseñado hasta ahora podemos concluir que el estrés que se produce en el proceso migratorio como transición ecológica, se relaciona, básicamente, con dos tipos de fenómenos: a) los cambios ambientales que ponen al individuo en situaciones problemáticas, o en contextos donde las expectativas conductuales no son claras, y b) la carencia o escasez de recursos psicológicos y sociales para responder a las demandas ambientales. Una adecuada planificación estratégica de la intervención deberá incidir, por tanto, en que la sociedad de acogida proporcione a los inmigrantes no sólo la posibilidad de disponer de recursos personales de apoyo para reconstruir su red social, sino también recursos formales para la satisfacción de las necesidades vinculadas al proyecto migratorio.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ACULTURACIÓN Y PROCESO MIGRATORIO En los párrafos anteriores se ha podido constatar la importancia que tiene la dimensión cultural en el fenómeno migratorio. Por una parte, la inmigración es una oportunidad para que se den relaciones intergrupales inclusivas, sin embargo, el deseo de mantener inalterable la actual situación social, económica, o cultural puede hacer que los miembros de la sociedad receptora perciban que sus recursos están amenazados y que por tanto que el status quo se ha vuelto inestable. Recuérdese los acontecimientos ocurridos hace unos años en el Colegio de las Concepcionistas de San de apoyo social. En situaciones de media y extrema necesidad el apoyo social asegura una autoevaluación positiva y la provisión de asistencia. Cuando las circunstancias vitales no fueron percibidas tan adversas, el apoyo social no discriminó entre los sujetos respecto de la depresión. Lorenzo del Escorial cuando las monjas, en base a supuestas normas del centro, prohíben a Fatima cubrir su cabeza con el chador. La familia se opone a esta decisión y quiere ejercer su derecho a la educación y a sus costumbres. Esta situación puede ser un buen ejemplo de los problemas sociales que se derivan del llamado proceso de aculturación que ha sido analizado en profundidad desde la Psicología Social. La aculturación fue definida por primera vez por Redfield, Linton & Herskovits (1936) como aquellos cambios que se producen en los grupos humanos con diferentes culturas cuando entran en contacto. Graves (1967) sugirió más adelante que en la aculturación había que distinguir un nivel individual y otro grupal. El primero se denominó aculturación psicológica y se refiere a los cambios psicológicos y eventuales resultados que ocurren en los individuos como resultado de la aculturación. Por su parte, el nivel grupal incluye los cambios en áreas como la política, la economía, la demografía, etc. Algunos de los modelos descriptivos de mayor interés acerca del proceso de aculturación devienen de la década de los sesenta del pasado siglo En ellos, la aculturación es representada por un vector con un solo sentido, de forma que el inmigrante a través de un proceso activo de asimilación cultural llega a ser necesariamente absorbido por la nueva sociedad. Así por ejemplo, Gordon (1964) en un modelo unidimensional de asimilación, los inmigrantes son ubicados a lo largo de un eje en el que un polo estaría representado por actitudes que defienden el mantenimiento de su cultura de origen, y el otro por actitudes proclives a la adopción de la cultura del país receptor a costa, generalmente, de la cultura heredada. El punto medio en ese continuun sería el biculturalismo, en el que el inmigrante retiene algunos rasgos de su cultura de e incorpora elementos claves de la nueva. Ahora bien, el biculturalismo es entendido como una fase transitoria, ya que inevitablemente se produce una asimilación total de la nueva cultura, como único proceso a través del cual el sujeto llega a convertirse en un miembro de pleno derecho de la sociedad de acogida y se integra en su estructura social. El carácter unidimensional de la asimilación se explica sobre la base de que: (1) la relación intergrupal se producen siempre a favor del grupo dominante receptor; (2) el grupo inmigrante se ubica en el escalón más bajo de la escala social; y (3) su escaso tamaño relativo hace que sean percibidos con menor status, control y acceso a los recursos en áreas como la educación, los medios de comunicación, los negocios o las instituciones gubernamentales. Un corolario de este modelo es que los problemas de adaptación de los inmigrantes son atribuidos a los propios sujetos, responsables en último término del éxito o fracaso de su proceso de asimilación. Esta perspectiva, que ha sido saliente en el área psicosocial durante algunas décadas, está en la actualidad en desuso ya que la evidencia empírica ha constatado que las sociedades receptoras sufren también importantes cambios como consecuencia del contacto continuado con grupos culturalmente distintos. Berry (1974) fue el primero en plantear que la identidad cultural del inmigrante y la de la sociedad de acogida pueden ser representadas en dimensiones independientes en vez de en los extremos de un simple continuum bipolar, concibiéndose como procesos que se desarrollan por separado a lo largo de dimensiones ortogonales. Varias estructuras bidimensionales han sido usadas para desarrollar diferentes modelos de aculturación: (1) el biculturalismo y la intensidad de la participación cultural; (2) el grado de identificación etnocultural, endogrupal y exogrupal; (3) la asimilación vs retención de la cultura heredada; (4) la adopción una normativa vs actividades no normativas; etc. Cuadro 3. Modelo bidimensional de la orientación de la aculturación (Berry, 2001)

En Psicolo gía Social el modelo de aculturación de Berry (1974, 1980, 1997, 2001) es el más referenciado en la literatura especializada En una primera formulación del modelo se establece que los inmigrantes asentados en la nueva sociedad deben enfrentarse a dos decisiones cruciales en sus vidas: (1) decidir si su propia cultura es un valor a mantener en el nuevo contexto; y (2) si van a establecer relaciones con los miembros de la sociedad de acogida. La Recientemente Berry (2001) ha incorporado combinación de estos dos elementos en una al modelo la perspectiva de los miembros de estructura dicotómica da lugar a cuatro la sociedad de acogida como elemento posibles estrategias de aculturación a revelante para comprender el proceso de adoptar por los individuos: integración, aculturación. (Cuadro3). asimilación, separación y marginación.

Desde la perspectiva de los inmigrantes, en la asimilación los individuos rechazan su cultura de origen y tratan de llegar a ser un miembro más de la nueva cultura; la separación implica que los individuos desean mantener la cultura original y al mismo tiempo evitan la interacción con el otro grupo cultural; en la marginación, al poco interés de los inmigrantes por mantener su propia cultura o establecer relaciones con el exogrupo, se añade un contexto adverso que favorece procesos de discriminación y/o exclusión social; por último la integración es una opción en la que los individuos desean tanto mantener su cultura original como establecer contactos y aprender acerca de la nueva cultura. Para evaluar el grado de aculturación se han desarrollado una serie de instrumentos a partir de la selección de indicadores muy diversos. Berry, Kim, Power, Young & Bujaki (1989) diseñaron la Immigrant Acculturation Scale (IAS) que recoge items relacionados directamente con los dos factores de su modelo en áreas como: mantenimiento de la cultura de origen, endogamiaexogamia, educación, empleo y el grado de implicación comunitaria. Aunque la estrategia de aculturación puede variar en función del grupo étnico y/o cultural, en los distintos estudios realizados por estos autores en inmigrantes de diversas nacionalidades, la mayoría de los sujetos eligieron como estrategia la integración, y sólo unos pocos se adhirieron a la asimilación ya la separación (Berry et al., 1989). Asimismo se encontró en estos estudios una relación entre el tipo de estrategia elegida y el estrés por choque cultural, de tal forma que los valores mínimos de estrés se asociaron a la integración, los más altos a la separación y marginación, y los intermedios con la asimilación. Bourhis et al. (1997) han señalado que una limitación frecuente en la mayoría de los modelos bidimensionales es la laguna que existe en relación a la influencia que la sociedad de acogida tiene en el establecimiento de la orientación de la aculturación de los grupos inmigrantes. A partir de los postulados de Berry, proponen un Modelo Interactivo de Aculturación con la intención de integrar en una única estructura teórica los siguientes componentes: (1) las orientaciones de aculturación adoptada por los grupos de inmigrantes; (2) la orientación de la aculturación adoptada por sociedad de acogida (Cuadro 4) en relación a los grupos específicos de inmigrantes; y (3) el resultado de la combinación de las dos anteriores (Cuadro 5). La finalidad del modelo es presentar una explicación no determinista y más dinámica del proceso de aculturación de los inmigrantes y de la sociedad de acogida en contextos multiculturales. En este caso la integración supone que los miembros de la sociedad de acogida valoran un biculturalismo estable entre los inmigrantes que puede contribuir a largo plazo a un pluralismo cultural como un rasgo permanente de dicha sociedad. La asimilación, que se corresponde con el tradicional concepto de absorción, implica que los miembros del país receptor sólo tendrán en cuenta a aquellos inmigrantes que se han asimilado por completo. Aquellos que elijan la estrategia de segregación no estarán a favor de los contactos transculturales y preferirán que los inmigrantes permanezcan juntos en enclaves comunitarios separados. La exclusión implica la negación del derecho de los inmigrantes a mantener la cultura heredada y la imposibilidad de incorporarse a la sociedad de acogida como ciudadanos de pleno derecho; esta orientación claramente etnocentrista tiene como corolario político el cierre de las fronteras y la repatriación. Por último, el individualismo tiene el mismo sentido descrito anteriormente y supone que los miembros de la sociedad de acogida valoran las características individuales por encima de la pertenencia grupal; la interacción se establece con independencia de la pertenencia grupal y se minimiza el mantenimiento o adopción de una u otra identidad cultural. El modelo de interactivo se completa al combinar las estrategias de aculturación elegidas por los inmigrantes y las preferidas por la sociedad de acogida. Una primera premisa del modelo establece que las diferentes configuraciones que se muestran en el Cuadro 5 dependen de las características de los grupos de inmigrantes en relación a su origen etnocultural y nacional, variables sociodemográficas como edad, sexo, grado de identificación con la mayoría de la sociedad receptora, origen cultural, etc. Por su parte la proporción de miembros de la sociedad de acogida que adopta cada una de las orientaciones de aculturación hacia un mismo grupo de inmigrantes puede variar en el tiempo en función cambios demográficos, económicos y políticos. Cuadro 5. Modelo Interactivo de Aculturación: Resultados relacionados. (Bourhis, et al. 1997)

La segunda premisa del modelo o baja para los grupos de inmigrantes. Se entiende que en general la mayoría de la habla en este contexto de vitalidad grupal sociedad receptora disfruta de una buena como una estructura conceptual que puede posición vital, mientras ésta suele ser media ser usada para comparar la relativa fortaleza y/o debilidad de los grupos de inmigrantes y de la sociedad de acogida en un contexto multicultural (Giles, Bourhis & Taylor, 1977). La combinación de factores demográficos (número y distribución de los individuos, etc), de control institucional (representación y participación en los distintos niveles donde se toman de decisiones en la educación, los mas media, los negocios, etc) y de estatus (prestigio sociohistórico de la lengua y cultura, etc) contribuyen a determinar la fuerza y vitalidad de los grupos en cuestión. Un grupo con baja vitalidad será más vulnerable al impacto de la segregación y exclusión como formas de aculturación de la sociedad receptora que los grupos con vitalidad media. Como se muestra en el Cuadro 5 la interacción de los dos componentes centrales del modelo determinan resultados que pueden ser concordantes (consensuados) o discordantes (problemáticos y conflictivos) según compartan o no los inmigrantes y la sociedad receptora el perfil de la orientación aculturativa. Desde la perspectiva de la Psicología Social estos resultados determinarán mayor o menor incidencia de problemas en áreas como: (1) patrones de comunicación intercultural; (2) actitudes y estereotipos interétnicos; (3) estrés por aculturación; y (4) discriminación intergrupal en áreas como la vivienda, el empleo, la escuela, la política y la justicia. Si bien la investigación en Psicología ha estado centrada en los últimos años casi exclusivamente en los grupos no dominantes –donde se producen los cambios de mayor envergadura, la tendencia actual de la investigación en aculturación se está centrando en los mutuos cambios que ocurren en los grupos que entran en contacto. En Andalucía, Navas et al. (2002) están realizando una investigación sobre las actitudes de los almerienses hacia las estrategias de aculturación de marroquíes y subsaharianos. Basado en los trabajos anteriores, proponen un Modelo Ampliado de Aculturación Relativa en el que evalúan las estrategias de aculturación en diversos ámbitos de la vida de los inmigrantes: familiar, social, ideológico, tecnológico, hábitos de consumo y economía familiar, y sistema político y de gobierno. A su vez, se distingue en cada uno de esos ámbitos la actitud de los almerienses hacia la estrategia elegida por los exogrupos (plano real) y la que según su criterio debería elegir (plano ideal). De los resultados provisionales que han presentado destaca el hecho de que los inmigrantes eligen distintas estrategias de aculturación dependiendo del ámbito de la vida de que se trate. Así por ejemplo, los magrebíes prefieren la separación para la mayoría de las áreas sobre todo las vinculadas a lo más central de su identidad culturaly la integración y/o asimilación para el resto; por el contrario los almerienses perciben en los subsaharianos un predominio de las estrategias integracionistas, coincidiendo sólo en dos ámbitos de la vida con el grupo de magrebíes. Estos resultados apoyan el modelo de adaptación de poblaciones en riesgo psicosocial: en la sociedad receptora son distintas las barreras y los facilitadores para cada uno de los ámbitos de la vida de los inmigrantes; por tanto una adaptación

Al conceptualizar la aculturación como un proceso mutuo en el que están implicados tanto la sociedad de acogida como los inmigrantes, es preciso tener en cuenta que la diferencia fundamental entre ambos reside en que uno de ellos es el grupo dominante, mayoritario, que dispone de mayor estatus y que controla la mayoría de los recursos. En general, la estrategia de la aculturación del grupo dominante condiciona la probabilidad de que los miembros del grupo subordinado mantengan tanto su propia cultura como posibles relaciones con el otro grupo. Si la coincidencia sobre la estrategia de aculturación más adecuada entre grupo dominante y no dominante posibilita relaciones consensuadas entre ambos, la divergencia hace que el conflicto sea altamente probable (Bourhis et al. 1993). Recuerde como ejemplo el caso de Fatima y la prohibición de usar el chador que referimos al comienzo de este apartado.

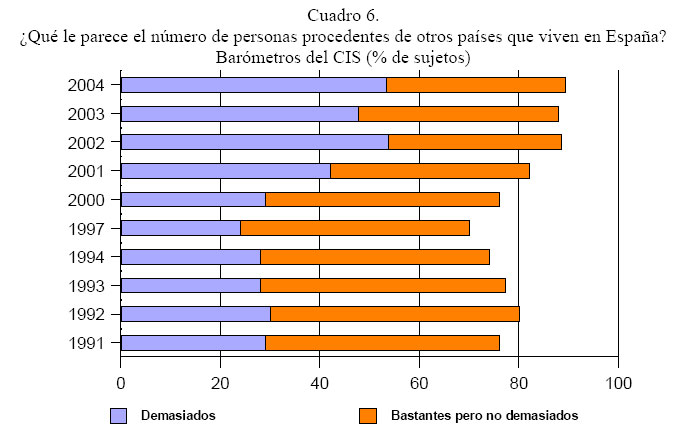

INMIGRACIÓN Y RELACIONES INTERGRUPALES Percepción de competencia grupal y dominancia social Ya se ha comentando que un factor de riesgo para una adaptación (aculturación) positiva e integradora de los inmigrantes deviene del nivel de prejuicios y actitudes negativas mantenidas por los miembros de la sociedad de acogida. En los países receptores, y a pesar del discurso políticamente correcto que los envuelve de ideales sobre la interdependencia global, aperturismo y aceptación, se sigue percibiendo la inmigración como una amenaza psicológica hacia el bienestar y la identidad cultural. Ello condiciona las relaciones intergrupales y favorece la aparición de conductas defensivas discriminatorias y racistasdirigidas a mantener el control y la superioridad (recursos y estatus) sobre los inmigrantes. El tratamiento que los medios de comunicación hacen de los temas relacionados con la inmigración, y/o el análisis que realizan los políticos, líderes de la comunidad o altos cargos de administración en relación a problemas como el paro, la inseguridad ciudadana, la identidad nacional, etc, van configurando un estado de opinión en la población sobre el que se sustentan las actitudes –y potencialmente los comportamientosde la población. Veamos algunos ejemplos. Hace unos años el presidente del Foro para la Integración de los Inmigrantes se refirió al multiculturalismo como una confusión teórica y una gangrena para una sociedad democrática ya que posibilita en su seno otras culturas no necesariamente democráticas (El País, 23.02.02). En esa misma línea Sartori (2001) en su sociedad multiétnica, describe los peligros de disolución que corre una sociedad al acoger a enemigos culturales que la rechazan. Piensa que la cuerda de la tolerancia puede romperse si Occidente permite que en sus países haya grupos étnicos y religiosos como los árabes, sociedades teocráticas que viven a su manera, considera infiel al que los acoge y no respetan las reglas de la cultura occidental, manteniendo atavismos como el uso del velo, la ablación del clitoris o la oración del viernes. También queremos destacar como significativas en la formación de actitudes esas otras informaciones que de forma continua van apareciendo en los medios de comunicación en relación a la visibilidad social de la inmigración, el paro y el mercado laboral, o las prestaciones sociales del Estado. Noticias como: “El Aragón del futuro será mestizo. Los inmigrantes representan ya el 4% de una población envejecida y en regresión” (EL MUNDO, 07.07.02), “Casi el 10% de los afiliados a la Seguridad Social son ya extranjeros” (LA VERDAD, 18 y 27.09.02), “4.700 inmigrantes se acogen cada mes al subsidio de desempleo” (EL PAÍS: 23.08.02), o “Detenidos tres ecuatorianos por apuñalar al portero de una discoteca” (LA VERDAD, 27.08.02) son una buena muestra de ello. Éstos y otros hechos similares han contribuido a configurar una idea y unas actitudes en la población española que torno al 30%, en los cuatro últimos años esta podrían explicar la evolución que ha sufrido cifra ha alcanzado el 53,3% (Cuadro 6). Pero su opinión en relación al número de también podrían explicar que el 58,1% de inmigrantes que residen en España. Si entre los españoles esté de acuerdo con que hoy 1991 y 2000 el porcentaje de españoles que en día en España existe una relación entre consideraban demasiados los inmigrantes inseguridad ciudadana e inmigración (CIS, que vivían en nuestro país se mantenían en 2003). Cuadro 6. ¿Qué le parece el número de personas procedentes de otros países que viven en España? Barómetros del CIS (% de sujetos) 2004 2003 2002 2001 2000 1997 1994 1993 1992 1991

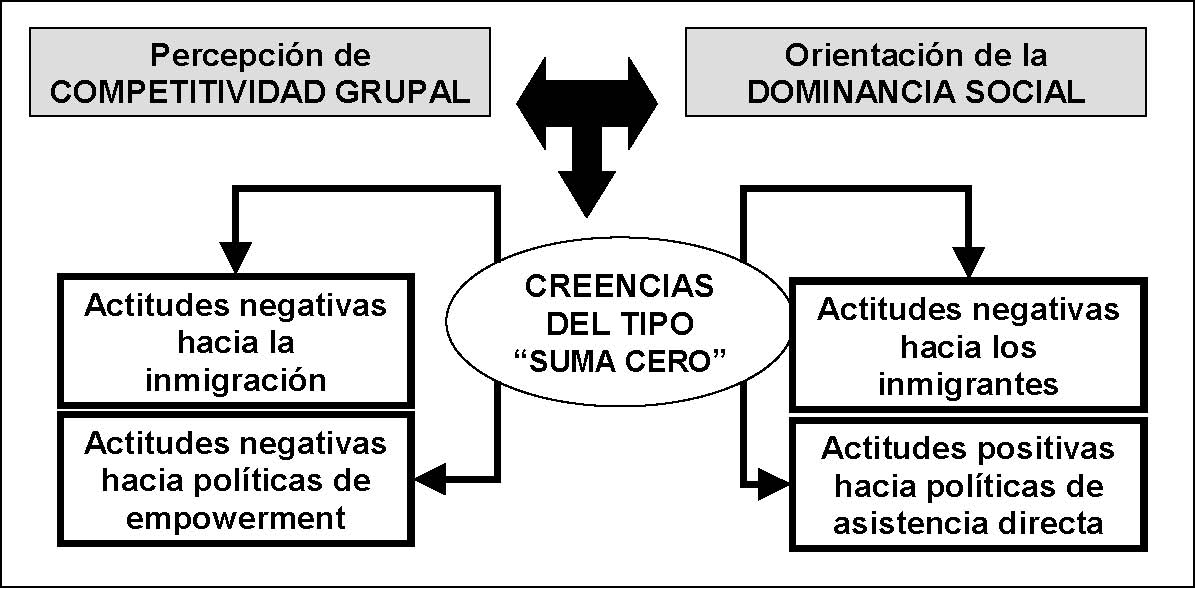

Si analizamos ese conjunto de noticias o los resultados de los estudios de CIS antes refe renciados, podemos constatar que en el fondo subyacen una serie de procesos psicosociales que se dan en las relaciones intergrupales y que han sido descritos desde la Psicología Social en el marco de diversos modelos y teorías de orientación sociocultural. En primer lugar hay que referirse a las teorías del conflicto intergrupal formuladas en un principio por Campbell (1965) y Sherif (1966). De acuerdo con estos autores, en el conflicto de intereses o en las amenazas que supone un exogrupo está el origen del conflicto integrupal, del etnocentrismno y, en consecuencia, la génesis de los estereotipos negativos hacia los miembros del exogrupo. Es decir, cuando dos grupos (inmigrantes vs sociedad de acogida) compiten por metas o recursos (puestos identidad conflicto deterioro supuestamente incompatibles de trabajo, ayudas sociales, social, etc) se observa que el subyacente trae consigo el de las imágenes mutuas (estereotipos negativos sobre los inmigrantes). Además, se observa que los grupos se esfuerzan para reducir el acceso a los recursos de los exogrupos, por lo que se puede concluir que la competencia por unos recursos limitados es una de las principales causas de discriminación y hostilidad intergrupal. En segundo lugar, la teoría de la identidad social (Tajfel & Turner, 1979) nos indica que no es preciso un conflicto de intereses para que se produzca una asimetría en la evaluación de los grupos y la discriminación intergrupal. La mera categorización en grupos distintos (español frente a inmigrante) producirá una acentuación de los estereotipos de los dos grupos, favoreciendo un sentido de distintividad positiva hacia el propio grupo. Una estrategia para lograr o mantener esta distintividad positiva es limitar las oportunidades tanto de los otros grupos como de sus miembros. En el caso de la inmigración es evidente que sólo el grupo que representa la sociedad de acogida (grupo dominante) puede ejercer esa estrategia dificultando el acceso a la cultura, al poder, a los recursos, etc. Pero no sólo la percepción de competitividad grupal depende de las características de la situación, sino que puede ser explicada también en función de cómo los individuos ven el mundo en general. Aquellos que perciben más intensamente como legítimo que el endogrupo (sociedad de acogida) debe tener prioridad en el acceso a los recursos en relación con el exogrupo (inmigrantes), experimentarán mayor estrés por los recursos y consecuentemente exhibirán reacciones más negativas hacia los inmigrantes. Esta situación ha sido conceptualizada como Orientación de la Dominancia Social en la relaciones intergupo (Prato et al. (1994) en la que los sujetos se mueven en el eje igualdad vs dominancia grupal. Aquellos que puntúan alto en este constructo suelen creer que una jerarquía de grupos es deseable e inevitable, y además ven el mundo como un escenario donde los grupos compiten por los recursos. Piensan, además, que su propio grupo (sociedad receptora) tiene prioridad o exclusividad en el acceso a los recursos del país (puestos de trabajo, ayudas sociales, etc.) y, como ven a los inmigrantes como competidores desarrollan, actitudes negativas hacia aquellos y hacia la inmigración en general (Prato y Lemiex, 2001). Por el contrario, los que puntúan bajo en esta dimensión son en general tolerantes, más empáticos en relación al bienestar de los exogrupos y se preocupan por las necesidades de los demás. La orientación de la dominancia social actuaría como mediadora de las influencias situacionales respecto del estrés por recursos. Esses et al. (2001) han estudiado la influencia de la percepción de competencia e identidad grupal en la determinación de actitudes hacia el fenómeno migratorio. Sugieren que la formación de actitudes está determinada por la percepción de que los inmigrantes compiten con los miembros de la sociedad de acogida por los recursos. Proponen un Modelo de Conflicto Grupal (Cuadro 7) compatible con las teorías que asignan un papel central a la amenaza y al deseo de mantener el estatus grupal en las relaciones intergrupales. De acuerdo con el modelo, el estrés por unos recursos escasos y la saliencia de una potencial competitividad exogrupal determinan percepciones de competencia grupal y el desarrollo de a estrategias para suprimir la fuente de competición. La combinación de estrés por los recursos y la presencia de potenciales exogrupos competitivos, determina la percepción de competitividad grupal. Esta percepción puede adoptar la forma de creencias del tipo suma cero, es decir creencias de que lo que reciben los inmigrantes es a costa y en detrimento de los miembros de la sociedad de acogida. El modelo propone además que las actitudes y la conducta hacia el exogrupo competidor reflejan los intentos estratégicos para eliminar la fuente de competitividad y se puede manifestar por menosprecio, evitación hacia políticas y programas que pueden y discriminación del exogrupo: actitudes y beneficiar a los otros, aumento de la atribuciones negativas hacia los miembros distancia intergrupal, o reducción de la del exogrupo, oposición y discriminación saliencia de los mismos. Cuadro 7. Competitividad grupal y dominancia social y actitudes hacia la inmigración (Esses et al. (2001).

Para probar el modelo Esses et al. (2001) realizaron una investigación en Canadá en la que daban a leer a dos grupos de sujetos un editorial de prensa. En el primero de ellos se relataba el éxito logrado por un grupo ficticio de inmigrantes en una situación en que el país se encontraba con dificultades económicas; en el segundo grupo el editorial sólo se hacia una discusión generalista sobre los inmigrantes. A continuación se evaluaban sus actitudes hacia: (1) los inmigrantes, (2) la inmigración en Canadá; (3) el efecto de la inmigración sobre los puestos de trabajo; (4) la asistencia directa a los inmigrantes; y (5) las intervenciones basada en el empowerment. De acuerdo con el modelo encontraron que los sujetos del primer grupo: percibían que los trabajos habían disminuido para los canadienses, expresaron menos actitudes favorables hacia los inmigrantes y hacia el diseño de políticas sobre la inmigración en Canadá, no se diferenciaron con los miembros del otro grupo en apoyar políticas de asistencia directa a los inmigrantes, pero sí en aquellas políticas que incrementaban el empowerment de los mismos (competencia lingüística, formación ocupacional, etc.). En otra investigación Esses et al., (2001) encontraron resultados similares cuando analizaron la orientación de la dominancia social. Creencias del tipo suma cero mediaron también la relación entre esa dimensión y actitudes fuertemente negativas hacia el fenómeno migratorio, hacia las políticas de empowerment y, en menor medida, hacia los inmigrantes. Del mismo modo, las respuestas de los sujetos en este estudio pueden ser entendidas como un intento de reducir la competitividad de los inmigrantes y el mantenimiento del status y dominio de los miembros de la sociedad receptora Actitudes hacia las políticas públicas sobre inmigración Una de las cuestiones centrales vinculada a los procesos migratorios se refiere a la polémica sobre los derechos de los inmigrantes en la sociedad de acogida. Las políticas públicas no sólo se definen en relación al control de flujos sino también sobre al acceso de los inmigrantes a la ciudadanía, a la nacionalidad y, por tanto, a los derechos que de ello se derivan. Ya se ha señalado que los miembros de los países receptores pueden percibir a los inmigrantes como grupos competidores y esa percepción puede estar condicionando sus actitudes hacia las políticas públicas sobre inmigración. Algunos estudios han demostrado que es el significado social de las políticas sociales lo determina la naturaleza de las relaciones intergurpo más que el contenido de las mismas. En muchos casos los inmigrantes que demandan servicios sociales y los que han alcanzado el éxito económico son percibidos negativamente por los miembros de la sociedad de acogida. Por tanto, es una cuestión de primer orden el saber cómo deben estructurarse y representarse las políticas migratorias para limitar la resistencia y el conflicto grupal que podrían hacerla fracasar. Analizando los resultados de las encuestas del CIS y de los Eurobarómetros, Valles, Cea & Izquierdo (1999) observaron que, a pesar de las singularidades de cada país, existe una tendencia a la convergencia en las opiniones de los miembros de la Unión Europea sobre las políticas migratorias. Sin embargo, los sentimientos de xenofobia están más amortiguados y las políticas de control de flujos cuentan con menos apoyo entre la población autóctona de los países que tiene una menor tradición inmigratoria. De acuerdo con los datos del CIS, en el período 20022004 en torno al 85% de los encuestados apoyan una política de acceso condicionado a aquellos extranjeros que tengan contrato de trabajo. Esto representa más veinte puntos por encima del porcentaje que venía siendo habitual desde 1993 (entre el 60 y 63%). Por su parte, el porcentaje de españoles que apoya la opción de facilitar la entrada a los inmigrantes sin poner restricciones, ha descendido del 20% en 1996 al 7,2% en Mayo de 2004. Algunas investigaciones han centrado su análisis en relación a las políticas de integración social de los inmigrantes (Pratto & Lemiex, 2001; Esses et al., 2001). Otras por el contrario analizan los predictores de las actitudes hacia las políticas migratorias dirigidas a incentivar, incluso económicamente, el regreso de los inmigrantes a sus países de origen. Según Jackson et al. (2001) estas políticas se empezaron a adoptar por la mayoría de los gobiernos del oeste europeo para afrontar la crisis económica que comenzó a mediados de los setenta. En el fondo, estas políticas favorecen los derechos y privilegios de los miembros de las sociedades receptoras, grupo racial y étnico dominante, frente a los derechos humanos y privilegios de los inmigrantes, casi siempre miembros de exogrupos racial y étnicamente subordinados. Y es que a pesar de las bienintencionadas políticas para minimizar las tensiones entre el grupo dominante y los grupos subordinados, las relaciones intergrupo no han mostrado mejoras sustantivas (Pettigrew, 1998). A partir de un estudio transnacional sobre las políticas migratorias en Europa, Jackson et al (2001) proponen un modelo comprensivo para predecir las actitudes de los miembros de las sociedades receptoras hacia las políticas que favorecen el retorno de los inmigrantes a sus países de origen. Se establecen como predictores actitudinales:

De acuerdo con las hipótesis planteadas por los autores, estarían a favor de medidas que favorecen el retorno de los inmigrantes: (1) los sujetos casados (tienen mayores intereses individuales y familiares que proteger), de menos ingresos, de ideología conservadora, que puntúan alto en orgullo nacional y los que no tienen familiares en los exogrupos; (2) los sujetos que puntúan alto en percepción de invasión y limitaciones a la aceptación de inmigrantes, conciencia de las dificultades por las que atraviesan los inmigrantes y en la valoración de su contribución a la sociedad; y (3) los sujetos que puntúan más alto en la escala de racismo. Los resultados mostraron que los tres factores mantienen de forma independiente una relación estadísticamente significativa con el apoyo a las políticas de deportación. Sin embargo no todas estas relaciones tienen el mismo sentido ni el mismo valor explicativo, y las variables vinculadas a la amenaza percibida explican el mayor porcentaje de la varianza. Dentro de este grupo sobresale la percepción de invasión, que representa una combinación de estereotipos negativos sobre los inmigrantes, sobre la amenaza a los bienes del grupo dominante y sobre el logro de recursos muy valorados como la educación y el empleo. Aunque con algunas variaciones, resultados similares se encontraron en los 15 países en los que se llevó a cabo el estudio. Las diferencias entre los mimos pueden ser explicadas por el contexto social, cultural y político de cada país y la historia específica de interacciones entre grupos dominantes y subordinados. En resumen, la aceptación o rechazo por parte de los miembros de la sociedad de acogida de las políticas migratorias institucionales dependen de la acción conjunta de la propensión individual hacia el prejuicio grupal y de los significados socialmente compartidos sobre la inmigración.

ESTRATEGIAS INTERVENTIVAS EN INMIGRACIÓN En l Introducción al I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (Junta de Andalucía, 2001) se hace referencia a la inmigración como un fenómeno de una gran complejidad que abarca facetas muy diversas referidas tanto a los propios inmigrantes y sus condiciones administrativas, laborales, culturales y sociales, como a la sociedad de acogida con sus valores, actitudes, comportamientos, etc. Se recomienda, por tanto, el diseño de políticas integrales que incidan en las distintas dimensiones de la inmigración – educativa, social, jurídica, sanitaria, cultural, etc., y se ajusten a la realidad concreta donde se van aplicar, poniendo especial énfasis en el ámbito local y comunitario. En este último apartado se describirán algunas estrategias interventivas en dos áreas prioritarias en el campo de la inmigración: aquellas que se dirigen mejorar la inserción de los inmigrantes en el mercado laboral, y las que tienen como objetivo el disminuir los conflictos intergrupales reduciendo el prejuicio y la discriminación. Inmigración e igualdad de acceso al mercado laboral El aumento del desempleo, la exclusión social y las tensiones intergrupales afectan de forma desproporcionada en Europa a los emigrantes y a otros grupos minoritarios. La discriminación en el mercado laboral y en determinadas áreas geográficas ha aumentado considerablemente si tomamos en cuenta los resultados obtenidos en las distintas encuestas del Eurobarómetro. La Unión Europea, sensible a los problemas relacionados con el racismo y la xenofobia, ha desplegado una gran actividad para erradicarla y garantizar la integración y normal convivencia de los ciudadanos con independencia de su origen, cultura o color. Designar 1997 Año Europeo contra el Racismo, crear el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, participar de manera activa en la Conferencia Mundial contra el Racismo celebrada en Durban en el 2001, o aprobar una serie de Directivas en las que se prohíbe la discriminación en el empleo, son una buena muestra de ello. Un marco obligado de referencia en este ámbito de la intervención es la Estrategia Europea para el Empleo. A modo de guía orientativa se describen algunas de sus recomendaciones más importantes (Unión Europea,. 2000): 1) Fomento de las buenas prácticas en el lugar del trabajo: adquirir un mejor conocimiento del comportamiento discriminatorio, aumentar la eficacia de las normativas y convenios colectivos, cambio de actitudes en los mas media y fomento de la contratación de emigrantes cualificados. 2) Cambios en las prácticas profesionales: formación intercultural para los trabajadores de los sectores de la información y la orientación, para trabajadores de origen emigrante, y acciones positivas para aumentar las posibilidades de los emigrantes de obtener empleo. 3) Vías hacia el empleo por medio de la cultura: los emigrantes como agentes de cambio, formación y mediación para refugiados, y aprendizaje a través de un enfoque empresarial. 4) Creación de nuevas estructuras locales para la inclusión: infraestructuras locales como puntos de encuentro multiculturales, mejoras cualitativas en la coordinación y prestación de servicios públicos a los inmigrantes. 5) Aprovechamiento del potencial creador de las empresas étnicas: ayudar a inmigrantes y refugiados recién llegados a crear empresas. 6) Modificación de cultura local: supresión de las barreras físicas y culturales, abordar los estigmas, y enfoques locales integrados y participativos. Estas acciones se están llevando a cabo a través de una serie de iniciativas comunitarias dirigidas a reducir las diferencias de nivel de desarrollo entre sus regiones y a promocionar la igualdad de oportunidades en materia de empleo entre los diferentes grupos sociales que la componen. En particular la iniciativa EMPLEO adopta una aproximación proactiva al problema de la exclusión del mercado de trabajo, favoreciendo una serie de medidas que en su conjunto constituyen una vía hacia la integración. Si en una primera fase se apoyan proyectos para afrontar los problemas a los que se enfrentan las personas discapacitadas (proyectos Horizon), a partir de 1996 se financian proyectos Integra a través de los cuales se desarrollan nuevas vías hacia el empleo para los grupos con mayor riesgo de exclusión, en especial, inmigrantes, refugiados y otros grupos similares que se enfrentan cada vez más a la discriminación negativa, al racismo y la xenofobia (Unión Europea, 1997; Unión Europea, 2001). Partiendo de las lecciones aprendidas en Horizon e Integra, se aprueba en el 2000 la iniciativa comunitaria EQUAL a través de la cual se ensayan nuevas formas de lucha contra la discriminación y desigualdad sufridas por los que disponen de un empleo precario o carecen de él. EQUAL propone una nueva forma de trabajo cooperativo en el diseño e implementación de proyectos de intervención a través de la creación de agrupaciones de desarrollo. En estas coaliciones están representados y participan activamente todos los grupos y agencias sociales interesados y/o implicados en el los objetivos del proyecto: administración en sus distintos niveles, sindicatos, iniciativa social, universidades, etc. Un ejemplo de proyecto EQUAL es el diseñado por la agrupación de desarrollo Mosaico, una las nueve coaliciones que se han constituido en España para el período 20022004 dentro del área temática de lucha contra el racismo y la xenofobia en el mercado de trabajo. La finalidad de ARENA –nombre que se le ha dado al proyectoes fomentar la participación en igualdad de la población inmigrante en Andalucía. Para lograrlo pretende: 1) Crear recursos/herramientas específicos que faciliten la participación en igualdad de la población extranjera: servicios de información en el ámbito local, mediación intercultural en la orientación laboral, lucha contra la explotación sexual de la mujer inmigrante, aprendizaje de la lengua y cultura española, etc. 2) Formación en interculturalidad dirigida a profesionales de la intervención social; y 3) Detectar situaciones de discriminación a través de un observatorio permanente y promocionando investigaciones específicas en distintos sectores laborales como el agrícola o el servicio doméstico. Otras áreas temáticas de EQUAL son: facilitar el acceso y la reincorporación al mercado de trabajo, abrir el proceso de creación de empresas a todos, apoyar la adaptabilidad de las empresas y los trabajadores, conciliar la vida familiar y la vida profesional y reducir los desequilibrios entre hombres y mujeres y apoyar la eliminación de la segregación en el trabajo. El objetivo último de EQUAL es que se incorporen a las políticas nacionales, regionales y locales las buenas prácticas en materia de empleo que han sido ensayadas en los distintos proyectos financiados al amparo de esta iniciativa comunitaria. Inmigración y mejora de las relaciones intergrupales A partir de los resultados de la investigación psicosocial sobre el prejuicio y la discriminación, se pueden diseñar estrategias interventivas dirigidas a mejorar la relaciones integrupales entre los miembros de la sociedad de acogida y la población inmigrante. La idea de que la mejor forma de reducir la hostilidad y la tensión entre los grupos es ponerlos en contacto ha sido muy fructífera en Psicología Social desde los trabajos de Saenger (1953) y Allport (1968). Sin embargo ya las primeras investigaciones pusieron de manifiesto que el simple contacto no era suficiente para mejorar las actitudes y las conductas recíprocas. Allport (1968) y Amir (1969) han realizado una taxonomía sobre aquellos factores que pueden ser relevantes en una situación de contacto intergrupal para explicar sus resultados: (1) potencial de relación: duración, frecuencia, número sujetos, etc; (2) aspectos del rol: cooperativo, de subordinación, competitivo, etc; (3) status de los sujetos: relación con el otro grupo, etc; (4) atmósfera social: contexto obligado, segregado, voluntario, casual, etc; (5) prejuicios de los implicados: niveles iniciales, educación, edad, experiencia previa; y (6) ámbitos del contacto: comunitario, educativo, laboral, política, etc. La investigación y la evaluación de programas implementados en este campo, han ido aclarando el papel de cada uno de esos factores y su potencial influencia para producir resultados, positivos o negativos, en situaciones de contacto. Así, por ejemplo, parecen condiciones de contacto desfavorables aquellas que producen competitividad intergrupal, las involuntarias

Entre los factores reseñados, el status de los miembros que entran en contacto ha sido uno de los que más ampliamente se ha estudiado. Un contacto en situación de desigualdad suele confirmar y potenciar el estereotipo existente por parte del los miembros de los grupos dominantes. Es lo que suele ocurrir con las relaciones que la población autóctona mantiene con los inmigrantes que se encuentran, en general, en situaciones de subordinación económica, cultural, laboral, etc. Los programas de intervención deberían diseñar situaciones en la que los sujetos se sitúen en condiciones de igualdad: estudiantes que ayudan a estudiantes en el ámbito escolar, grupos de trabajo de igual categoría laboral en las empresas, campamentos de veranos para niños, familias que ayudan a familias en el contexto comunitario, etc. En estas situaciones se espera que se produzca una desconfirmación del estereotipo y de las expectativas negativas, se disminuya la hostilidad y se fomente la amistad interracial a través de un cambio de actitud. No obstante hay que ser extremadamente cuidadoso en el diseño de intervenciones de este tipo ya que también han dado lugar a resultados negativos, comprobándose que factores como la clase social de los grupos, el tipo de hábitat, nivel cultural, etc. afectan a los resultados de forma decisiva. El grado de cooperación es otra variable con importantes implicaciones aplicadas. Derivado de la teoría del conflicto de grupo realista, en tanto que los miembros de grupos diferentes dependan unos de otros para el logro de un objetivo común, se desarrollarán vínculos amistosos entre ellos y habrá un menor sesgo endogrupal. En el ambiente escolar, el aprendizaje cooperativo ha resultado eficaz para mejorar las relaciones intergrupales, controlando factores como el tipo de tarea, el tipo de recompensa (individual o grupal) y el nivel de éxito (Brown, 1998). A nivel individual, lo que pretende un programa basado en la hipótesis del contacto es que los sujetos desconfirmen el estereotipo negativo. Algunas premisas esenciales son: (1) los estereotipos deben ser potencialmente desconfirmables; (2) la situación de contacto debe aportar la evidencia necesaria para que eso ocurra; y (3) esa desconfirmación debe tener potencial de generalización a toda la población. Rothbart y John (1985) añaden que además es necesario claridad y especificidad de la relación entre rasgo y conducta observada; es decir, que el número de observaciones conductuales sea adecuado para permitir la aplicación o no del rasgo a la persona o al grupo, y que haya un número suficiente de ocasiones que permitan la modificación de las conductas. Desde otra perspectiva, la investigación psicosocial ha puesto también de relieve que los procesos sociocognitivos son continuos a lo largo de todo el proceso de maduración. Las diferencias individuales que se van configurando en el uso del procesamiento de información categorización socialdeterminarán en la etapa adulta diferencias en el nivel de esterotipia (Levy, 1999). Estas diferencias se sustentan en habilidades cognitivas específicas que se han ido adquiriendo –en mayor o menor medidaa lo largo del desarrollo evolutivo. Algunas de estas habilidades son: (1) clasificar a otros en múltiples dimensiones; (2) adoptar perspectivas distintas; (3) percibir similaridades en grupos diferentes; y (4) percibir diferencias dentro del mismo grupo ((BlackGutman & Hickson, 1996; Doyle & Aboud, 1995; Bigler & Liben, 1993). De acuerdo con estas premisas, perceptores sociales maduros que muestran menores niveles de esterotipia, tienen mayor capacidad para percibir similitudes en grupos diferentes. Por tanto, la adquisición de esas habilidades debería convertirse en un objetivo prioritario en los programas de educación en interculturalidad que se están implementando en las escuelas. Desde el ámbito institucional también se pueden desarrollar acciones que cambien la estructura en la que tienen lugar las relaciones intergrupales. Brown (1998) argumenta que el apoyo social e institucional es clave para que el contacto intergrupal tenga consecuencias positivas. Desde el poder se pueden sancionar los comportamiento de los sujetos xenófobos, discriminatorios, etc, se puede obligar a las personas a través de normas, decretos o leyes a conducirse de forma igualitaria y, en definitiva, se puede propiciar un clima social tolerante. Así por ejemplo, la negativa de algunos miembros de la sociedad receptora a no admitir en el barrio a familias de inmigrantes o a construir una mezquita en la ciudad, debe contar con la correspondiente sanción legal. En sentido positivo se pueden citar: (1) las distintas directrices europeas descritas en el apartado anterior; (2) acciones afirmativas tales como cuotas de acceso y políticas de apoyo a la formación de los grupos minoritarios e incrementar con ello su empowerment; y (3) el empleo de criterios de desegragación como el apoyo político, la eliminación de ambientes competitivos en la escuela, la igualdad de roles, status y funciones, o estimular el conocimiento individualizado de niños de diversas etnias. En el ámbito comunitario se debe reforzar la idea de que la diversidad cultural enriquece a la sociedad y que en las interacciones interétnicas adecuadas, los beneficios generalmente exceden a los costos. Un tema central es la necesidad de que los programas de intervención deben tener referencias explicitas a las diferencias grupales y ser sensibles a la diversidad cultural. Si las intervenciones no están atentas a las diferencias de grupo pueden conducir a expectativas de resultado asimilacionistas, en las que se espera que los miembros de los grupos minoritarios se conformen a los valores y normas del grupo dominante. Programas que garanticen puestos de trabajo a los inmigrantes, búsqueda del poder (empowerment) por los grupos marginados, el aprendizaje de la otra cultura o programas para fortalecer la cooperación en la escuela son una buena muestra de intervenciones culturalmente sensibles. Deben prevenirse, sin embargo, ciertos riegos consustanciales a las acciones que resaltan la diferencia, tales como planificar servicios de salud paralelos, establecer grupos escolares segregados o discriminar en el acceso a los escalafones más altos en el ámbito laboral.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Allport, G. (1968). La Naturaleza del Prejuicio. Buenos Aires: Eudeba. Amir, Y. (1969). Contact hypothesis in ethnic relation. Psychological Bulletin, 71, 319342. Anuario Estadístico de Extranjería (2003). Madrid: Ministerio del Interior. Aroian, K.J. (1992). Sources of social support and conflict for polish immigrants. Qualitative Health Research, 2 (2), 178207. Barrera, M. (1986). Distinctions between social support concepts, measures and models. American Journal of Community Psychology, 14, 413445. Berry, J.W. (1974). Psychological aspects of cultural pluralism. Culture Learning, 2, 1722. Berry, J.W. (1980). Social and cultural change. En H.C. Triandis y R. Bislin (Eds.), Handbook of CrossCultural Psychology, Vol. 5 (pp. 211280). Boston: Allyn and Bacon. Berry, J.W.(1997). Inmigration, aculturation, and adaptation. Applied Psychology: An International Review, 46 (1), 568. Berry, J.W. (2001). A Psychology of immigration. Journal of Social Issues, 57(3), 615631. Berry, J.W., Kim, U., Power, S., Young, M. y Bujaki, M. (1989). Acculturation attitudes in plural societies. Applied Psychology: An International Review, 38, 185206. Bigler, R.S. y Liben, L.S. (1993). A cognitivedevelopmental approach to racial stereotyping and reconstructive memory in EuroAmerican children. Child Development, 64, 15071518. BlackGutman, D. y Hickson, F. (1996). The relation between racial attitudes and socialcognitive development in children. An Australian study. Developmental Psychology, 32, 448 456. Boneva, B.S. y Fieze, I.H. (2001). Toward a concept of a migrant personality. Journal of Social Issues, 57(3), 477 491. Bourhis, R.Y., Pereault, S. y Möise, L.C. (1993). Dominant and subordinate group relations within unstable and illegitimate intergroup structures. Canadian Psychology, 34, 442450. Bourhis, R.Y., Möise, L.C., Pereault, S. y Senécal, S. (1997). Towards an interactive acculturation model: a social psychological approach. International Journal of Psychology, 32(6), 369386. Bravo, R.M. (1992). Aprendizaje cultural y adaptación social de los inmigrantes. Intervención Psicosocial, 1 (2), 49 56. Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidós Brown, R. (1998). Prejuicio: su Psicología Social. Madrid: Alianza Editorial. Cachón, L. (1999). Prevenir el racismo en el trabajo en España. Colección Observatorio Permanente de la Inmigración (6). Madrid: IMSERSO. Campbell, D.T. (1965). Ethnocentric, and other altruistic motives. En D. Levine (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation. Lincoln: University of Nebraska Press. Centro de Investigaciones Sociológicas (2003, 2004). Informes periódicos de las encuestas de población sobre inmigración. http://www.cis.es/home1024.aspx Cohen, S. (1992): Stress, social support and disorder. En Veiel, H. y Bauman, U. (Eds.), The meaning and measurement of social support (pp. 109124). Nueva York: Hemisphere. Cohen, S. y Wills, T.A. (1985). Stress, social support and buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 98, 310357. Cook, S.W. (1978). Interpersonal and attitudinal outcomes in cooperating interracial group. Journal of Research and Development in Education, 12, 27113. Dovidio, J. F. y Eses, V.M. (2001). Immigrants and imigration: Advances the pychological perspectives. Journal of Social Issues, 57(3), 373387. Doyle, A.B. y Aboud, F.E. (1995). A longitudinal study of wite children racial prejudice as a socialcognitive development. MerrilPalmer Quarterly, 4 (2), 209228. Esses, V., Dovidio, J.F., Jackson, L.M. y Armstrong, T.L. (2001). The immigration dilemma: The role of perceived group competition, ethnic prejudice and national identity. Journal of Social Issues, 57 (3), 389 412. Franks, F. y Faux, S.A. (1990): Depression, stress, mastery, an social resources in four ethnocultural women`s groups. Research in Nursing and Health, 13 (5), 282292. Procesos Migratorios /263 Furnhan, A. (1994). Tourism and culture shock. Annals of Tourism Research, 11, 4157. Furnhan, A. y Har Li, Y. (1993). The psychological adjustment of the chinese community in Britain. A study of two generation. British Journal of Psychiatry, 162, 109113. García, M., Martínez, M.F. y Santolaya, F.J. (2002). Integración Social y Empleo en Inmigrantes. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Asuntos Sociales. Giles, H., Bourhis, R.Y. y Taylor, D.M. (1977). Towards a theory of language in ethnic group relations. En H. Giles (Ed.), Language, Ethnicity and intergroup relations . Pp. 307-348. Nueva York Academic Press Gordon M.M (2002) Inmigración en el entorno de Doñana e istrumentos disponibles para la integración de los inmigrantes. Sevilla: Junta de Andalucía Gordon, M.M. (1964). Assimilation in American life. Nueva York: Oxford University Press. Graves, T.D. (1967). Psychological acculturation in a triethnic community. SouthWestern Journal of Anthropology, 23, 337350. Izquierdo, A. (1995). Los inmigrantes extranjeros. Perfil sociodemográfico. Sevilla: Junta de Andalucía. Jackson, J.S., Brown, K.T., Brown, T.N. y Marks, B. (2001). Contemporary immigration policy orientations among dominantgroup members. Journal of Social Issues, 57(3), 431-456. Jerusalem, M. y Kleine, D. (1991). Anxiety in east german migrants: prospective effects of resources in a critical life transition. Anxiety Research, 4, 15 25. Junta de Andalucía (2001). En la Introducción al I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía. Sevilla. Kuo, W.H. y Tsai, Y. (1986). Social networking, hardiness and immigrants's mental health. Journal of Health Social Behavior, 27, 133 149. Levy, S.R. (1999). Reducing prejudice: Lessons from socialcognitive factors underlying perceiver differences in prejudice. Journal of Social Issues, 55 (4), 745765. Martin, E., Melis, A. y Sanz, C. (2001). Mercado de trabajo e inmigración extracomunitaria en la agricultura mediterránea. Sevilla: Junta de Andalucía. Martínez, M.F., y García, M. (1995). La perspectiva psicosocial en la conceptualización del apoyo social. Revista de Psicología Social, 10 (1), 6174. Martínez, M.F., García, M., Maya, I., Rodríguez, S. y Checa, F. (1996). La integración social de los inmigrantes africanos en Andalucía. Necesidades y Recursos. Sevilla: Junta de Andalucía. Martínez, M.F., García, M. y Maya, I. (1999). El papel de los recursos sociales naturales en el proceso migratorio. Intervención Psicosocial, 8 (2), 221232. Martínez, M.F., García, M. y Maya, I. (2001a). El efecto buffer del apoyo social sobre la depresión en la población inmigrante. Psicothema, 13, 605610. Martínez, M.F., García, M. y Maya, I. (2001b). El rol del apoyo social y las actitudes hacia el empleo en el emplazamiento laboral de los inmigrantes. Anuario de Psicología, 23 (3),5165. Procesos Migratorios /264 Navas, M., Pumares, P., Rojas, A., Fernández, J.S., Sánchez, J. y García, M.C. (2002). Estrategias y actitudes de aculturación de la población autóctona hacia dos grupos de inmigrantes. En L. Serra (Coord.), Inmigración Extranjera en Andalucía (pp: 133147). Sevilla: Junta de Andalucía. Paykel, E.S. (1994). Life events, social support and depression. Acta Psychiatrica Scandinavica, 89, 50 58. Padilla, A.M., Cervantes, R.C., Maldonado, M. y García, R. (1988). Coping responses to psychological stressors among mexican and american inmigrants. Journal of Community Psychology, 16, 418427. Pettigrew, T.F. (1998). Reactions toward the new minorities of Western Europe. Annual Review of Sociology, 49, 77 103. Pratto, F., Sidanius, J. y Malle, B.F. (1994). Social Dominance Orientation: a personality variable predicting social and political attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 741763. Pratto, F. y Lemieux, A.F. (2001). The psychological ambiguity of immigration and its implications for promoting immigration policy. Journal of Social Issues, 57 (3), 413-430. Redfield, R., Linton, R. y Herskovits, M. (1936). Memorandum of the study of acculturation. American Anhtropologist, 38, 149152. Rothbart, M. y John, (1985). Social categorization and behavioural episodes: a cognitive analysis of the effects of intergroup contact. Journal of Social issues, 41, 81104. Russel, S.S. y Teitelbaum, M. (1992). International Migration and International Trade. Washington D.C.: Work Bank. Saenger, G.(1953). The Social Psychology of Prejudice. Nueva Cork: Harper y Bross. Sartori, G. (2001). La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. Madrid: Taurus. Sherif, M. (1966). Group conflict and cooperation. Their social psychology. Londres: Routledge & Keagan Paul. Scott, W. y Scott, R. (1989): Adaptation of immigrants: individual differences and determinants. International series in experimental social psychology, Vol.18. Oxford: Pergamon Press. Stroebe, W. y Stroebe, M. (1996). The Social Psychology of Social Support. En T. Higgins and W. Kruglanski: Handbook of Social Psychology (pp. 597621). Nueva York: The Guilford Press. Tajfel, H y Turner, J.C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. En W. E. Austin y Worchel (Eds.), The Social Psychology of intergroup relations (pp.3347). Monterey: Brooks/Cole. Trickett, E. y Buchanan, R. (2001). The role of personal relationships in transitions: Contributions of an ecological perspective. In B. Sarason y S. Duck (Eds.), Personal Relationships: Implications for Clinical and Community Psychology (pp. 141157). Chichester, England: John Wiley & Sons Ltd. Unión Europea. (1997). EmpleoIntegra: De la Exclusión al Empleo y a la Integración Social. Publicaciones en formato electrónico en http://www.europa.on line. Unión Europea. (2000). Lucha contra el Racismo y Fomento de la Integración de los Inmigrantes. Serie Innovaciones Nº. 9. Publicaciones en formato electrónico en http://www.europa.on line. Unión Europea. (2001). Integra Empleo y Solidaridad: Integración de Grupos Vulnerables en la Actividad Económica. Publicaciones en formato electrónico en http://www.europa.on line. Vallés, M.S., Cea, M.A. e Izquierdo, A. (1999). Las encuestas sobre inmigración en España y Europa. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Vega, W.A., Kolody, B. y Valle, J.R. (1986). The relationship of marital status, confidant support, and depression among Mexican immigrant women. Journal of Marriage and the Family, 48 (3), 597605. Vega, W. A., Kolody, B., Valle, R. y Weir, J. (1991). Social networks, social support, and their relationship to depression among immigrant Mexican women. Human Organization, 50 (2), 154162.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Home Nuestro CD En memoria Objetivos Contenidos Desarrollo Ejercicios Docs profundización Enlaces Créditos