Home Nuestro CD En memoria Objetivos Contenidos Desarrollo Ejercicios Docs profundización

|

NUEVAS EXPRESIONES DEL PREJUICIO RACIAL |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

LAS NUEVAS EXPRESIONES DEL PREJUICIO RACIAL: ASPECTOS TEÓRICOS Y EMPÍRICOS Fernando Molero (Universidad Nacional de Educación a Distancia) Isabel Cuadrado (Universidad de Almería) Marisol Navas (Universidad de Almería)

Hoy en día casi nadie reconoce abiertamente ser racista o rechazar a otros grupos por tener una etnia o cultura diferentes. Sin embargo, los datos revelan que las agresiones de tinte xenófobo y las desigualdades sociales entre los distintos grupos étnicos no han disminuido en los últimos años, sino más bien al contrario (Brown, 1998, p. 24). En las páginas que siguen vamos a reflexionar acerca de esta paradoja que tiene implicaciones importantes para las sociedades modernas en las que, por diversas razones (globalización, desigualdades económicas, etc.), la multiculturalidad es cada vez más frecuente. Para ello, en primer lugar, revisaremos brevemente el concepto de prejuicio desde la perspectiva de la Psicología Social. A continuación expondremos algunas de las teorías que tratan de explicar las nuevas expresiones del prejuicio en nuestros días, haciendo especial hincapié en los conceptos de prejuicio sutil y manifiesto propuestos por Meertens y Pettigrew (1992; Pettigrew y Meertens, 1995). Finalmente, describiremos con cierto detalle una investigación realizada en España bajo esta perspectiva.

El prejuicio es un fenómeno complejo que puede ser abordado desde múltiples perspectivas (psicológica, sociológica, antropológica, económica y política, entre otras). Asumiendo que dichos enfoques no son incompatibles, sino todo lo contrario, en este capítulo adoptaremos una perspectiva psicosocial. Suele considerarse como punto de partida de las investigaciones del prejuicio en Psicología Social la obra de Gordon Allport titulada “La naturaleza del prejuicio” que se publicó en 1954. Para Allport (1954, p. 22) el prejuicio sería “una actitud hostil o desconfiada hacia una persona que pertenece a un grupo simplemente debido a su pertenencia a dicho grupo”. Como puede apreciarse a partir de esta definición (que con diversos matices se viene manteniendo hasta la actualidad), el prejuicio, por su carácter articulatorio entre lo psicológico y lo social entra de lleno en el campo de estudio de la Psicología Social. En el prejuicio se dan la mano procesos psicológicos cognitivos (categorización), afectivos (sentimientos negativos), grupales (tiene un carácter compartido y su objeto son los miembros de otro grupo social) y societales (está influido o se ve influenciado por las normas y leyes adoptadas por una determinada sociedad, así como por las relaciones históricas entre los diversos grupos). Todos estos aspectos son de especial interés para los psicólogos sociales. En general, dentro de nuestra disciplina, el prejuicio se considera como una actitud negativa hacia los miembros de otro grupo. Este enfoque presenta indudables ventajas ya que permite incorporar el amplio bagaje teórico y empírico existente en el campo de las actitudes a los aspectos relacionados con el prejuicio. De esta forma el considerar, como es habitual en Psicología Social (véase Eagly y Chaiken, 1993, p. 14), que la actitud posee unos antecedentes o elementos cognitivos, afectivos y conductuales, permite enlazar teóricamente el prejuicio con otros conceptos estrechamente relacionados con él como son los estereotipos y la discriminación. Así, las creencias estereotipadas constituirían la parte cognitiva de una actitud prejuiciosa, el prejuicio propiamente dicho sería su componente afectivo y la discriminación sería la parte conductual. Además, la vinculación entre prejuicio y actitud queda resaltada por el hecho de que la mayoría de los estudios sobre el prejuicio racial y étnico se basan en la utilización de escalas y cuestionarios diseñados para medir el prejuicio como actitud (Morales, 1999, p. 223). Por estas razones, en este capítulo, se adoptará esta perspectiva. Sin embargo, existen otros enfoques importantes, que no son opuestos sino complementarios, y que hacen más hincapié en los aspectos cognitivos, emocionales o grupales del prejuicio que el lector puede consultar, entre otros, en Echebarría y cols. (1995), Brown (1998) o Morales (1999). Las nuevas expresiones del prejuicio racial Las encuestas que se vienen realizando desde hace años en los Estados Unidos parecen demostrar que el prejuicio racial hacia los afro-americanos ha disminuido durante las últimas décadas. Schuman y cols. (1997), en un trabajo que recoge encuestas realizadas por diversos Institutos de Opinión Pública estadounidenses, encuentran, por ejemplo, que el porcentaje de encuestados partidario de la integración escolar de blancos y negros ha pasado del 50% en 1956, al 96% en 1995. Asimismo, y al contrario que en décadas anteriores, la inmensa mayoría de los entrevistados votaría a un candidato negro, debidamente cualificado, para la presidencia de los Estados Unidos (95%) o se declara en contra de posibles leyes contra el matrimonio interracial (87%). Aunque, como veremos más adelante, en los países europeos las relaciones interétnicas tienen un carácter diferente, las encuestas también demuestran una percepción aparentemente positiva de los diferentes grupos étnicos o raciales. Así, en una encuesta reciente realizada entre 2.500 jóvenes de todas las Comunidades Autónomas españolas (Mateos y Moral, 2000, pp. 108-109) se encontró que el porcentaje de sujetos que aprueba sin reservas las acciones discriminatorias y violentas hacia otros grupos étnicos era tan sólo del 0,3%. Asimismo, únicamente el 1,1% estaría dispuesto, en las circunstancias actuales, a votar a un grupo político de ideología racista y xenófoba. Barbadillo (1997), en una revisión de varias encuestas realizadas en España con población adulta, encuentra resultados parecidos. Estos resultados no difieren demasiado de los obtenidos en los últimos años en otros países europeos. Sin embargo, cuando se utilizan otras formas de medir el prejuicio, distintas a los cuestionarios de opinión, los resultados ya no son tan optimistas. Así, por ejemplo, Crosby y cols. (1980) encuentran que cuando las personas no se sienten observadas tienden a ayudar más a los miembros de su propio grupo étnico que a los de otros grupos. En el mismo sentido, Gaertner y Dovidio (1977) encontraron que, cuando hay otras personas presentes en la situación, los sujetos (blancos) prestaban más ayuda a personas de raza blanca que a personas de raza negra. Hendricks y Bootzin (1976), por su parte, encontraron que los estudiantes blancos tendían a sentarse más cerca de las personas de su propia etnia. Finalmente, Brown (1998, p.232) resume una serie de estudios en los que se encuentran resultados similares. En ellos se pone de manifiesto que, cuando se utilizan medidas de prejuicio más indirectas o menos reactivas que los cuestionarios de opinión, el prejuicio y la discriminación hacia los miembros de otros grupos étnicos siguen apareciendo. Estas diferencias en los resultados podrían achacarse a la diferente metodología empleada. Sin embargo, en las propias encuestas también hay datos que llevan a cuestionar que se haya producido una auténtica disminución del prejuicio. Así, en 1994 todavía el 75% de los norteamericanos pensaban que los negros debían esforzarse por trabajar más duro y el 81% pensaban que negros y blancos tienen, en la actualidad, las mismas oportunidades (Schuman y cols. 1997, p. 157). Por su parte en la encuesta española que hemos mencionado (Mateos y Moral, 2000) tan sólo el 27,7% de los jóvenes creen que la inmigración es positiva para los países receptores. Asimismo, la valoración que se hace de los inmigrantes sin ser demasiado negativa, tampoco es positiva. Por ejemplo, los marroquíes (el grupo más relevante cuando se habla de inmigración en España) alcanzan una puntuación de 5,2 sobre 10 en simpatía, de 4,4 sobre 10 en cercanía percibida y de 4,3 sobre 10 con respecto a la confianza que inspiran. Estos datos coinciden con bastante exactitud con los que se describirán en la segunda parte de este capítulo que han sido obtenidos en la provincia de Almería. Parece pues que, como señalan Pérez y Dasí (1996, p. 204), a pesar de que la mayor parte de la gente confiesa no tener prejuicios raciales o étnicos, los hechos indican que la precariedad económica, la marginación social y las dificultades de todo tipo que están encontrando las minorías étnicas para preservar su identidad social, nos hablan de una sociedad en la que el prejuicio o el racismo son hechos cotidianos. La observación de que el prejuicio, medido por los cuestionarios de actitudes, disminuía en ciertos aspectos, mientras que otras formas de discriminación continuaban inalterables o aumentaban, ha provocado que los investigadores sociales vengan formulando desde hace al menos veinte años una serie de teorías para explicar estas discrepancias. Casi todos los autores están de acuerdo en que el prejuicio se expresa ahora de manera más indirecta, encubierta y sutil que antaño. Así, Kinder y Sears (1981) y McConahay (1986), nos hablan del “prejuicio moderno o simbólico”. El racista “moderno” no asume los estereotipos negativos tradicionalmente asignados a los negros, sin embargo tampoco acepta las políticas de “acción afirmativa” consistentes en proporcionar ventajas a los miembros de la minoría desfavorecida (estableciendo cuotas, por ejemplo) con objeto de promover la igualdad. Igualmente, el racista “moderno” no tendría inconveniente en tener como vecinos a una familia negra con el mismo nivel de renta y educación que los suyos, sin embargo, cree que la discriminación no representa ya un problema en los Estados Unidos y que los negros se están volviendo demasiado exigentes en sus reclamaciones. Por su parte, Katz y Hass (1988) hacen hincapié en la ambivalencia de las formas actuales del prejuicio. Esta ambivalencia proviene del conflicto entre los valores de igualitarismo e individualismo predominantes en la sociedad norteamericana. El choque entre estos valores produce una “dualidad actitudinal” que, dependiendo del contexto, puede traducirse en actitudes positivas o negativas hacia los miembros del exogrupo. La ambivalencia está presente también en el concepto de “racismo aversivo” propuesto por Gaertner y Dovidio (1986). Según estos autores, muchas personas blancas asumen sinceramente los principios de tolerancia e igualdad étnica. Sin embargo, y debido a que todavía existen imágenes negativas socializadas cultural-mente acerca de los grupos minoritarios, existe cierta ansiedad o aversión a la hora de relacionarse con ellos. En consecuencia, cuando las normas anti-discriminación son claras cabe esperar que los “racistas aversivos” se adhieran a ellas sin vacilar. No obstante, cuando la norma es ambigua o conflictiva se darían conductas de evitación y frialdad hacia los miembros del exogrupo. Dado que existe abundante bibliografía en castellano (Echebarría y Villarreal, 1995; Pérez y Dasí, 1996; Brown, 1998 o Morales, 1999, entre otros) en la que se explican estas teorías no nos detendremos más en ellas. Como resumen, cabe señalar que en todas se reconoce que, en la actualidad, el prejuicio no se basa ya en una supuesta superioridad racial de unos grupos sobre otros, sino en las diferencias culturales y de valores existentes, y que se expresa de forma más indirecta, encubierta y sutil que en otras épocas. Es importante señalar también que todas las teorías que hemos expuesto han sido formuladas por autores estadounidenses y se refieren a las relaciones entre blancos y negros en aquel país. A continuación, vamos a exponer con mayor detalle otra forma de conceptualizar el prejuicio propuesta por Meertens y Pettigrew (1992; Pettigrew y Meertens, 1995) con la intención de ser aplicada en el ámbito europeo. La investigación que se describe en la parte final de este capítulo está basada en dicha teoría. Prejuicio sutil y prejuicio manifiesto Como hemos señalado anteriormente, en los países europeos las relaciones interétnicas tienen un carácter diferente a las de los Estados Unidos. En dicho país, blancos y negros llevan siglos de convivencia y comparten idioma, religión y cultura. Aunque los conflictos entre ambos grupos y las diferencias socioeconómicas son importantes nadie cuestiona la nacionalidad americana de los afro-americanos ni su derecho a permanecer en el país. En los países europeos las cosas son diferentes. Desde los años cincuenta, procedentes de las antiguas colonias o de países menos desarrollados, han ido llegando oleadas sucesivas de inmigrantes en muchas ocasiones con idioma, religión y cultura diferentes a los del país de acogida. En este caso, su estatus de ciudadanos y su derecho a permanecer en el país de acogida sí ha sido cuestionado en mayor o menor medida por determinados sectores sociales. Por esta razón, Pettigrew y cols. (1998, p. 244) sugieren que debe hacerse un esfuerzo por buscar una perspectiva europea en el estudio del prejuicio y la discriminación. Es en este contexto en el que Meertens y Pettigrew (1992; Pettigrew y Meertens, 1995) formulan los conceptos de prejuicio manifiesto y prejuicio sutil. Para estos autores, el prejuicio manifiesto es “caliente, cercano y directo” y consta de dos componentes: percepción amenazante del exogrupo, con el consiguiente rechazo hacia él, y oposición hacia el contacto íntimo con los miembros del exogrupo. El primer componente del prejuicio manifiesto incluye, en casos extremos, la creencia en la inferioridad genética del exogrupo. El segundo implicaría la oposición al matrimonio y al contacto sexual con los miembros del otro grupo. Por su parte, el prejuicio sutil es “frío, distante e indirecto” y consta de tres componentes: defensa de los valores tradicionales, exageración de las diferencias culturales y negación de las emociones positivas. La defensa de los valores tradicionales justifica el rechazo de otros grupos étnicos no por características raciales, sino porque “se comportan de forma inaceptable” o porque “no hacen lo necesario para alcanzar el éxito en su nuevo país”. Por su parte, la exageración de las diferencias culturales justifica la percepción del exogrupo como “muy diferente”, lo que potencia los estereotipos “burdos” sobre este grupo, el prejuicio y la discriminación. Finalmente, la negación de las emociones positivas hace referencia al hecho de que las personas con prejuicio sutil no se caracterizan por experimentar emociones negativas hacia el exogrupo, sino básicamente porque no experimentan emociones positivas. Pettigrew y Meertens (1995; Meertens y Pettigrew, 1992) presentan dos escalas de diez items cada una capaces de medir el prejuicio manifiesto y el prejuicio sutil en sus diferentes componentes. Es importante para estos autores demostrar empíricamente que ambos tipos de prejuicio son constructos diferentes y que, a su vez, predicen respuestas distintas tanto hacia los exogrupos como hacia las políticas de inmigración. Utilizando una muestra de 3810 sujetos de varios países europeos, que evaluaban a diversos grupos étnicos relevantes para ellos, Pettigrew y Meertens (1995) encuentran evidencia que justifica la conceptualización del prejuicio manifiesto y el prejuicio sutil como dos tipos diferentes de prejuicio. En general, las variables predictoras del prejuicio manifiesto y del prejuicio sutil son similares. Así, a mayor etnocentrismo, mayor aprobación de movimientos racistas, más conservadurismo político, mayor percepción de privación relativa del endogrupo, más orgullo nacional y mayor edad, más alto puntúan los sujetos en prejuicio manifiesto y sutil. Por el contrario, cuantos más amigos del otro grupo se tienen, cuanto mayor interés por la política, y mayor nivel de educación, menos prejuicio manifiesto y sutil se encuentran. Se observa, además, que las variables “aprobación de los movimientos racistas” y “privación relativa del endogrupo” (sentimiento de que el propio grupo está siendo perjudicado o tiene menos ventajas que los inmigrantes) son especialmente importantes a la hora de predecir el prejuicio manifiesto. Combinando las puntuaciones en prejuicio manifiesto y sutil para cada uno de los sujetos, Pettigrew y Meertens (1995) establecen una tipología del prejuicio. Así, un sujeto es “igualitario” cuando puntúa bajo tanto en la escala de prejuicio manifiesto como en la escala de prejuicio sutil. Un sujeto será “fanático” cuando puntúa alto en ambas escalas y finalmente, un sujeto será “sutil” cuando puntúa alto en la escala de prejuicio sutil y bajo en la escala de prejuicio manifiesto. Utilizando esta tipología se comprueba que existen diferencias significativas entre sujetos “igualitarios”, “fanáticos” y “sutiles” en una serie de variables como, por ejemplo, las creencias mantenidas por las personas hacia las ayudas que las diversas Administraciones ofrecen a los inmigrantes, la política futura a seguir con respecto a ellos o las distintas acciones que podrían emprenderse para acabar con la discriminación. Como cabría esperar, los sujetos “igualitarios” destacan notablemente por su deseo de adoptar medidas que permitan mejorar las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes. Los sujetos “sutiles” prefieren dejar las cosas tal y como están, y sólo muestran sus prejuicios en aquellos contextos ambiguos o racialmente neutros donde puedan esgrimir razones no prejuiciosas – por ejemplo, las diferencias culturales -para justificar sus creencias o comportamientos discriminatorios. Por su parte, los sujetos “fanáticos” abogan por restringir los derechos de los inmigrantes y expulsar a aquellos que no hayan nacido en el país o no contribuyan a su economía. Meertens y Pettigrew (1997) buscan el origen del prejuicio sutil en la existencia de normas sociales que prohiben las expresiones abiertas del prejuicio y la discriminación. En este sentido, la distinción entre prejuicio sutil y manifiesto es especialmente aplicable a aquellos grupos de población o sociedades en los que las normas anti-prejuiciosas están bien asentadas, como pueden ser las personas con niveles altos de educación, los jóvenes y las personas políticamente liberales. Los conceptos acuñados por Pettigrew y Meertens no difieren demasiado de los utilizados por otros autores en el contexto norteamericano. Así, el “prejuicio manifiesto” sería bastante similar al “racismo anticuado o antiguo” y el “prejuicio sutil” sería bastante parecido al “racismo moderno”, utilizados ambos por McConahay (1986). Quizás la principal aportación de Pettigrew y Meertens resida en la división que hacen del prejuicio sutil en tres componentes: defensa de los valores tradicionales, exageración de las diferencias culturales y negación de las emociones positivas. De ellos, el primero es compartido con el prejuicio moderno, pero los dos últimos son específicos de su enfoque. También es nueva la combinación que se hace de las puntuaciones en prejuicio manifiesto y sutil para distinguir entre tres tipos de sujetos: “igualitarios”, “fanáticos” y “sutiles”. Obviamente, también es importante la creación de unas escalas, con buenas características psicométricas, que permiten trabajar empíricamente con todos estos constructos. En nuestro país esta escala ha sido adaptada y validada por Rueda, Navas y Gómez (1995; véase también Rueda y Navas, 1996) hacia tres exogrupos objeto de prejuicio: gitanos, inmigrantes magrebíes e inmigrantes negros subsaharianos. Estos autores, utilizando una muestra de 160 estudiantes andaluces, encontraron un buena fiabilidad tanto en la escala de prejuicio sutil como en la de prejuicio manifiesto para cada uno de los exogrupos de estudio. Asimismo, la estructura factorial era básicamente similar a la encontrada por Pettigrew y Meertens. Se observó que el grupo hacia el que se expresaba mayor prejuicio, tanto manifiesto como sutil era el de los gitanos, seguido por el grupo de inmigrantes magrebíes y el de inmigrantes subsaharianos. Por otra parte, se encontraron diferencias significativas, en la dirección esperada, entre los sujetos “igualitarios”, “fanáticos” y “sutiles” en una serie de variables fundamentales en el estudio del prejuicio, como son los sentimientos generados por los exogrupos, las ayudas que se estima deben recibir o las distintas acciones de política futura que podrían emprenderse. A continuación presentamos de forma detallada una investigación realizada utilizando las escalas de Pettigrew y Meertens ya comentadas. Esta investigación se ha llevado a cabo en una zona de España, Almería, donde la inmigración es especialmente relevante. A través de ella intentaremos clarificar algunos de los aspectos teóricos expuestos anteriormente así como mostrar al lector algunas de las características de la investigación psicosocial. Una investigación psicosocial sobre el prejuicio hacia los inmigrantes africanos La situación de la provincia de Almería respecto a la inmigración es especial en muchos sentidos. En primer lugar, por su enclave geográfico, pero fundamentalmente por el desarrollo agrícola que se ha producido en algunas zonas de la provincia en los últimos 20 años como consecuencia de la agricultura intensiva de invernadero. Este desarrollo demandaba, y todavía hoy día sigue demandando, cantidades importantes de “mano de obra” en los cultivos bajo plástico. Al amparo de esta necesidad no pasa un solo día sin que lleguen a Almería y su provincia un número indeterminado de personas procedentes principalmente del continente africano, pero también de Europa del Este y Sudamérica. La llegada masiva de inmigrantes a la provincia de Almería presenta tres particularidades importantes. En primer lugar, es un fenómeno relativamente reciente –a partir de los años 80, pero sobre todo de los 90 -, y se ha estado produciendo sin que existieran políticas migratorias medianamente coherentes, que garantizaran el control y el asentamiento de estas personas en condiciones mínimamente adecuadas para permitir establecer relaciones normalizadas entre la sociedad de acogida y la de llegada. Durante mucho tiempo, las respectivas Administraciones “han mirado hacia otro lado”, dando la impresión de que la solución a los problemas generados por la llegada masiva de estas personas a un determinado lugar son, en primer y último término, una cuestión local, que deben resolver las personas de ese lugar, sin querer admitir que el problema de la inmigración y de su integración en las mejores condiciones posibles en las sociedades receptoras es un problema mundial que demanda soluciones globales a corto y medio plazo. En segundo lugar, se trata de una inmigración mayoritariamente joven –personas menores de 40 años-y masculina, aunque cada vez es más frecuente la inmigración femenina y los procesos de reagrupación familiar. Finalmente, se trata de una inmigración muy localizada en su destino, de manera que existen municipios de la provincia donde los inmigrantes africanos constituyen más del 10% de su población global. Este es el caso del municipio en el que realizamos el estudio que nos ocupa. La razón de esta “concentración selectiva” se debe, por una parte al tipo de trabajo en el se ocupan principalmente los inmigrantes –la agricultura intensiva de invernaderos, que se localiza principalmente en la zona del poniente almeriense y Nijar-, pero también a la existencia de redes sociales importantes, y cada vez más numerosas, para los inmigrantes en los lugares de destino. Esta “masificación” y, probablemente la percepción de amenaza que ella conlleva para la población receptora, provoca a menudo conflictos de diversa índole con la población autóctona, uno de cuyos ejemplos más violentos y dramáticos se vivió en El Ejido, en Febrero de 2000. A raíz del asesinato de tres autóctonos por parte de dos ciudadanos magrebíes se desencadenaron numerosos actos violentos en los que se destrozaron comercios, bares, coches y locutorios telefónicos frecuentados por inmigrantes magrebíes (véase un análisis psicosocial de este suceso en Navas y Cuadrado, 2001). Conviene señalar que el trabajo que vamos a comentar a continuación se realizó con anterioridad a la ocurrencia de este lamentable episodio. Por tanto, considerando el contexto que acabamos de describir, el objetivo general del presente estudio era, por un lado, comprobar hasta qué punto existía prejuicio sutil y manifiesto hacia dos grupos de inmigrantes (magrebíes y negros subsaharianos) con alta presencia en la zona y, por otro, estudiar la relación de estos tipos de prejuicio con otras variables (emociones, rasgos, políticas futuras a seguir, etc.), que se describirán a continuación. Método Participantes Participaron en el estudio 105 personas (59 mujeres y 46 hombres; 56.2% y 43.8% respectivamente), residentes en la zona donde realizamos el estudio. Sus edades estaban comprendidas entre 18 y 62 años (X=38.99; Sx=12.45) y su nivel de estudios era medio-bajo (el 56% la muestra declaraba tener sólo estudios primarios). Aproximadamente el 60% de los hombres se dedica a la agricultura y en torno al 50% de las mujeres son amas de casa. En cuanto a la ideología política, la mayoría (53%) se declararon simpatizantes del PSOE, el 14% lo eran del P.P. y el 9% de IU. Por tanto, si quisiéramos hacer una especie de “retrato robot” de nuestros sujetos diríamos que son hombres o mujeres dedicados a la agricultura o amas de casa, con una edad que ronda los 40 años, un nivel de estudios bajo y con una ideología más bien de izquierdas. Conviene señalar que muchos de los estudios sobre prejuicio se realizan con muestras de estudiantes universitarios que muchas veces no tienen una experiencia directa con la inmigración. Como puede observarse, no es este el caso y nuestra muestra es especialmente relevante para el tipo de investigación que pretendemos realizar. Instrumentos El estudio, que fue presentado a los participantes como una investigación sobre la apreciación de diferencias sociales, económicas y culturales entre diversos grupos, trataba de medir los siguientes aspectos: a) El grado y tipo de prejuicio existente hacia los inmigrantes. Para ello, utilizamos una versión adaptada y validada de las mencionadas escalas de prejuicio sutil y manifiesto de Pettigrew y Meertens (1995, Meertens y Pettigrew, 1992; Rueda, Navas y Gómez, 1995; Rueda y Navas, 1996). Las escalas pueden verse en el anexo. b) Las emociones que suscitan ambos grupos (magrebíes y negros subsaharianos), medidas a través de una escala que constituye una versión reducida de la utilizada en otras investigaciones (Rueda y Navas, 1996; Navas, 1998), y que está compuesta por 19 emociones o sentimientos (8 positivas y 11 negativas). c) Los rasgos que los sujetos atribuían a los exogrupos del estudio, medido a través de una escala (Echebarría y González, 1996) compuesta por 13 adjetivos. d) La opinión de los participantes sobre la política futura a seguir con los inmigrantes y con la inmigración en general. Para ello, seleccionamos un conjunto de ítems (13) que habían sido utilizados en investigaciones anteriores (véase Rueda, Navas y Gómez, 1995; Rueda y Navas, 1996; Echebarría y González, 1996). e) Las consecuencias percibidas por los participantes de la presencia de inmigrantes en la provincia. Para ello, seleccionamos 11 ítems, de los cuales, cuatro de ellos habían sido utilizados en una investigación anterior (Navas, 1998) y los otros siete los tomamos de un estudio realizado por Echebarría y González (1996). f) Las causas percibidas del posible rechazo y la marginación que sufren los exogrupos (4 ítems). g) El grado de contacto y de evitación del contacto que los participantes tienen con los miembros de los exogrupos (2 ítems). h) La percepción que los participantes tienen del número de miembros de los exogrupos presentes en la zona (1 ítem). Todas estas cuestiones estaban acompañadas por un bloque de preguntas habituales en este tipo de investigaciones sobre variables sociodemográficas (edad, sexo, nivel de estudios, ocupación, ideología política e intención de voto). Resultados A continuación presentamos los principales resultados obtenidos. En primer lugar, los referidos a las escalas de prejuicio manifiesto y sutil. En segundo lugar, presentamos las diferencias que la tipología propuesta por Pettigrew y Meertens establece en las variables del estudio, con el fin de comprobar las predicciones realizadas por estos autores y otras propuestas por nosotros. Finalmente, discutimos las principales implicaciones de estos resultados. Escalas de prejuicio manifiesto y sutil En la tabla 1 se presentan la fiabilidad y los estadísticos descriptivos para inmigrantes magrebíes y negros subsaharianos así como la significatividad de las diferencias entre ellos.

Tabla 1: Puntuaciones medias, Alfa de Cronbach y significatividad de las diferencias para magrebíes y negros subsaharianos en las escalas de prejuicio manifiesto y sutil

Las puntuaciones medias pueden oscilar entre 1 y 7. A mayor puntuación mayor prejuicio sutil o manifiesto. Como puede verse en la tabla, la fiabilidad es adecuada para ambas escalas tanto cuando se aplican para evaluar a inmigrantes magrebíes como a inmigrantes subsaharianos. Observamos que el prejuicio sutil es significativamente más alto que el prejuicio manifiesto para ambos exogrupos. Asimismo, se observa que los magrebíes, con respecto a los subsaharianos, sufren un mayor grado de prejuicio tanto sutil como manifiesto. Estos resultados apoyan una de las tesis principales de los modelos de racismo moderno: el prejuicio en la actualidad y en sociedades occidentales, donde los valores socialmente deseables son los democráticos e "igualitarios", tiende a expresarse de forma más sutil e indirecta que manifiesta. Combinando las puntuaciones de los sujetos en las escalas de prejuicio manifiesto y sutil obtenemos la tipología propuesta por Pettigrew y Meertens. Recordemos que, según estos autores, los sujetos “fanáticos” serían aquellos que puntúan alto en prejuicio sutil y manifiesto. Los sujetos “sutiles” serían los que puntúan alto en prejuicio sutil y bajo en prejuicio manifiesto. Finalmente, los sujetos “igualitarios” puntuarían bajo en ambas escalas. En la tabla 2 se presenta la frecuencia de sujetos "fanáticos", "sutiles" e "igualitarios" de la muestra, para ambos exogrupos. Tabla 2: Frecuencia de sujetos que encajan en la tipología de Pettigrew y Meertens para magrebíes y negros subsaharianos

Estos resultados ponen de manifiesto que, a diferencia de otras investigaciones (véase Rueda, Navas y Gómez, 1995; Rueda y Navas, 1996), el número de sujetos "fanáticos" y "sutiles" es muy elevado tanto para magrebíes como para negros subsaharianos, mientras que el número de sujetos "igualitarios" es muy bajo. Trataremos de explicar este hecho en las conclusiones. Igualmente, es importante destacar que un mismo sujeto puede ser "fanático" para un exogrupo (p.e., magrebíes) y “sutil” para otro (p.e., negros subsaharianos). Esto indica que el prejuicio varía en función del exogrupo objeto de estudio y que los sujetos diferencian perfectamente entre los exogrupos presentes en su entorno. Los resultados que vamos a presentar a continuación confirman este hecho. Diferencias entre sujetos "fanáticos", "sutiles" e "igualitarios" en las variables del estudio Emociones despertadas por los inmigrantes magrebíes y negros subsaharianos Como hemos indicado anteriormente, presentamos a los participantes un listado con 19 emociones, con el fin de que evaluasen en qué medida experimentaban dichas emociones hacia los dos grupos de inmigrantes objeto de estudio. Con el propósito de hacer más comprensibles los resultados realizamos un análisis factorial por el método de componentes principales con rotación varimax que arrojó tres factores (para un análisis más detallado de estos resultados, véase Navas, Molero y Cuadrado, 2000). Conviene recordar que el análisis factorial es una técnica estadística muy utilizada en las ciencias sociales que permite agrupar un conjunto de variables en factores, contribuyendo así a simplificar el análisis de los resultados. El primer factor explica en torno al 25% de la varianza y está formado por la mayoría de las emociones negativas (odio, hostilidad, rabia, miedo, incomodidad, asco, inseguridad, desconfianza, indiferencia y rechazo). La fiabilidad de este factor es alta (α de Cronbach= .83 para magrebíes y .80 para negros subsaharianos). El factor 2 explica en torno al 12% de la varianza y en él se agrupan las emociones relacionadas con la lástima o compasión que despierta el grupo en cuestión (lástima, compasión, respeto y solidaridad). El alfa de Cronbach en este caso es .74 y de .67, para magrebíes y negros subsaharianos, respectivamente. Finalmente el factor 3, que explica en torno al 8% de la varianza, recoge las emociones positivas experimentadas hacia ambos grupos (admiración, atracción y simpatía). El alfa de Cronbach es .78 para magrebíes y .79 para negros subsaharianos. A continuación, en la tabla 3 presentamos las puntuaciones obtenidas en cada uno de estos factores por los sujetos "fanáticos", "sutiles" e "igualitarios". Tabla 3: Puntuaciones obtenidas en los factores de emoción hacia magrebíes y negros subsaharianos según la tipología de Pettigrew y Meertens

La escala de respuesta oscila de 1 a 5. A mayor puntuación con más intensidad se experimenta la emoción ***p<.0001 Como podemos observar en la tabla 3, son los sujetos "fanáticos" los que experimentan en mayor grado emociones negativas y en menor grado emociones positivas hacia ambos tipos de inmigrantes. Las respuestas de los "igualitarios" muestran el patrón inverso: son el grupo que experimenta en menor medida emociones negativas y en mayor medida emociones positivas hacia los dos grupos objeto de estudio. Por su parte, los sujetos “sutiles” se posicionan entre “igualitarios” y “fanáticos”, aunque siempre más cerca de estos últimos que de los primeros. Hay que señalar que el colectivo de magrebíes despierta más emociones negativas y menos positivas que el grupo de negros subsaharianos y que la tipología de Meertens y Pettigrew no establece diferencias en cuanto a la “lástima” despertada por los inmigrantes de ambos exogrupos (que es mayor en el caso de los subsaharianos que en el de los magrebíes) Tomando los datos en conjunto, merece la pena destacar la escasa intensidad de las emociones evocadas por ambos grupos de inmigrantes. Recordemos que desde el punto de vista de Meertens y Pettigrew el prejuicio sutil se caracteriza no tanto por la expresión de sentimientos negativos hacia los exogrupos sino por la escasa intensidad de los sentimientos positivos experimentados. Estos resultados parecen ir en esta dirección. Rasgos atribuidos a magrebíes y negros subsaharianos Se utilizó también una escala de 13 rasgos para conocer hasta qué punto los participantes consideraban que cada uno de los grupos de inmigrantes poseían el atributo o rasgo en cuestión. Al igual que en el caso de las emociones, realizamos un análisis factorial por el método de componentes principales con rotación varimax que nos permitiera hacer más manejables los resultados (puede encontrarse una revisión más detallada de estos resultados en Navas, Molero y Cuadrado, 2000). Dicho análisis arrojó tres factores bastante parecidos para ambos grupos de inmigrantes objeto de estudio. El factor 1 explica en torno al 30% de la varianza y está formado por los rasgos positivos (buenos, abiertos, agradecidos, amistosos, limpios, trabajadores e inteligentes). El factor 2 explica en torno al 20% de la varianza y está compuesto por los rasgos negativos (traicioneros, agresivos e injustos). Finalmente, aparece un tercer factor que explica en torno al 10% de la varianza formado únicamente por el rasgo religiosidad. Hay que señalar que la fiabilidad de todos los factores medida por el alfa de Cronbach es alta (por encima de .74). A continuación, en la tabla 4 se presentan las diferencias existentes entre sujetos "fanáticos", "sutiles" e "igualitarios" respecto a la atribución de rasgos a magrebíes y negros subsaharianos. Tabla 4: Atribución de rasgos a magrebíes y negros subsaharianos en función de la tipología

MAGREBÍES

La escala de respuesta oscila de 1 (“ningún miembro del grupo posee ese rasgo”) a 5 (“todos los miembros del grupo poseen ese rasgo”) ***p<.0001; **p<.01 De nuevo, observamos que los resultados siguen la pauta encontrada en las emociones, sobre todo en el caso de los magrebíes. Concretamente, los sujetos "igualitarios" son los que atribuyen en mayor medida rasgos positivos y en menor medida rasgos negativos a inmigrantes magrebíes. Con los sujetos "fanáticos" sucede lo contrario, son los que menos atribuyen rasgos positivos y los que más atribuyen rasgos negativos a magrebíes. Los "sutiles" siguen manteniendo una postura intermedia aunque más cercana a la de los sujetos ”fanáticos” que a la de los “igualitarios”. No se observan diferencias significativas en la atribución de rasgos negativos hacia los subsaharianos, ni en la atribución de religiosidad para ninguno de los dos grupos. Podemos ver, al igual que en el caso de las emociones, que aunque los rasgos positivos no son atribuidos con demasiada intensidad los rasgos negativos tampoco lo son. Sin duda, el rasgo más atribuido a los inmigrantes, sobre todo al colectivo de magrebíes, es el de religiosidad . Causas percibidas del posible rechazo y la marginación de los exogrupos Se formularon cuatro ítems relativos a las explicaciones que daban los sujetos acerca del posible rechazo y la marginación que sufren los inmigrantes. La tabla 5 recoge las diferentes explicaciones que los sujetos “fanáticos”, “sutiles” e “igualitarios proporcionan de estos hechos. Tabla 5: Medias y significatividad de las diferencias en la atribución de las causas de la marginación que sufren los inmigrantes magrebíes y negros subsaharianos

Las puntuaciones pueden oscilar entre 1 y 7. A mayor puntuación más acuerdo con el ítem en cuestión ***p<.0001; **p<.01; *p<.05 Como muestra esta tabla, los "fanáticos" son los que más atribuyen la falta de integración de los magrebíes y los negros subsaharianos a su propia voluntad y a que son distintos por naturaleza. Les siguen los “sutiles” y, por último, los “igualitarios” que son los que en menor medida están de acuerdo con estas explicaciones. Obsérvese también que los “sutiles” están mucho más cerca de los “fanáticos” que de los “igualitarios” en su atribución de las causas posibles de la marginación y el rechazo. Llama la atención la rotundidad de las respuestas de los “fanáticos” que alcanzan unas puntuaciones medias de 5.48 (sobre un máximo de 7) a la hora de atribuir la marginación a la voluntad de los inmigrantes magrebíes y de 5.90 (también sobre 7) a la hora de señalar que dichas personas son distintas por naturaleza. La rotundidad de las respuestas se atenúa con respecto a los inmigrantes subsaharianos pero, no obstante, sigue siendo alta. Los resultados siguen la misma pauta cuando expresan que el problema con estos grupos es de inseguridad, delincuencia y drogas. Sin embargo, como era previsible, el patrón se invierte cuando se atribuye el posible rechazo de los exogrupos a las diferencias culturales existentes entre ellos y la población autóctona, y a la necesidad de que el endogrupo respete esas diferencias. No obstante, en este último caso, las diferencias entre los tres grupos de sujetos establecidos por la tipología, no son significativas ni para magrebíes ni para subsaharianos. Por tanto, en línea con las ideas de Pettigrew y Meertens, son los "fanáticos" los que defienden en mayor medida una explicación biológica o genética de las diferencias, propia del racismo antiguo (“Son distintos por naturaleza”), mientras que los "igualitarios" apoyan con mayor intensidad que el resto de los grupos de la tipología, una explicación de naturaleza “cultural” (“Las diferencias con los miembros de esos grupos son principalmente de tipo cultural y si la sociedad supiera valorar y respetar sus costumbres, todos saldríamos ganando”). Los “sutiles” permanecen entre unos y otros pero siguen situándose o posicionándose, en general, más cerca de los “fanáticos” que de los “igualitarios” Política futura a seguir con los inmigrantes Los participantes debían indicar también, a través de 13 ítems, hasta qué punto estaban de acuerdo con distintas políticas posibles a seguir con los inmigrantes en general (en esta pregunta no se distingue entre magrebíes y negros subsaharianos). Igual que con las emociones y los rasgos, realizamos un análisis factorial por el método de componentes principales con rotación varimax para simplificar los resultados. Dicho análisis arrojó tres factores. El factor 1 (Política Futura LIBERAL) agrupa seis ítems, referidos a promover medidas favorables a la inmigración. Explica el 30% de la varianza y su ítem más representativo es “Se deben eliminar las trabas legales que dificultan a los inmigrantes trabajar en España”. El factor 2 (Política Futura de EXPULSIÓN), que explica el 14% de la varianza, está formado por aquellos ítems que proponen expulsar indiscriminadamente a los inmigrantes o prohibir la inmigración. Un ejemplo de un ítem de este factor es "Se debe expulsar a todos los inmigrantes a sus países de origen". El factor 3 (Política Futura RESTRICTIVA) agrupa ítems que defienden la expulsión de los inmigrantes con una causa “justificada”, por ejemplo, el incumplimiento de la legalidad vigente porque hayan cometido algún delito o no estén “regularizados”. Este factor explica el 9% de la varianza. Un ejemplo de un ítem de este factor es "Se debe enviar a sus países de origen a aquellos inmigrantes que no tienen en regla los papeles". La fiabilidad de los tres factores medida por el alfa de Cronbach es aceptable (en torno a .70) La tabla 6 recoge las diferencias que la tipología de Pettigrew y Meertens establece en los tres factores comentados. Tabla 6: Diferencias en los factores de política futura para los inmigrantes en función de la tipología de Pettigrew y Meertens

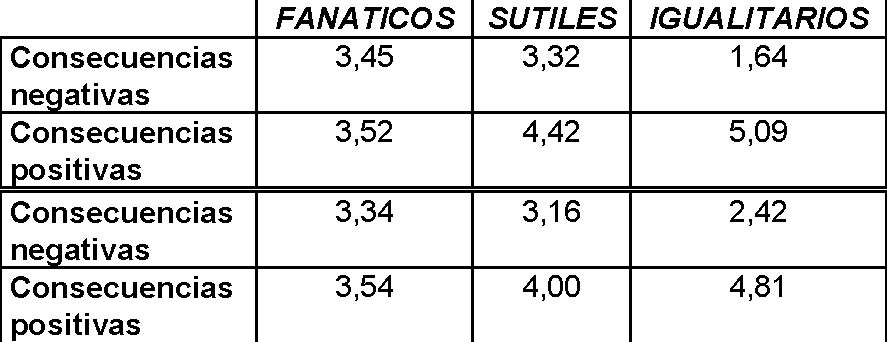

La escala de respuesta oscila de 1 (“totalmente en desacuerdo”) a 7 (“totalmente de acuerdo”) **p<.01; *p<.05 Como pone de manifiesto la tabla 6, los "igualitarios" son los que proponen medidas más liberales respecto a la inmigración, les siguen los "sutiles" y, por último, los "fanáticos" son los que menos de acuerdo están con la adopción de este tipo de políticas. Como era de esperar, la pauta de resultados se invierte respecto a las medidas restrictivas y de expulsión. En este caso, los que más apoyan este tipo de medidas son los “fanáticos", seguidos de cerca por los “sutiles” y, finalmente, los "igualitarios", que son los que menos apoyan las políticas restrictivas y de expulsión. Las diferencias son significativas entre los tres grupos en todos los casos. De nuevo, por tanto, los resultados apoyan las hipótesis defendidas por Pettigrew y Meertens, aunque una vez más, observamos que los sujetos “sutiles” se acercan más a los “fanáticos” cuando se trata de apoyar políticas futuras restrictivas. Sin embargo, al contrario que en otras ocasiones, se sitúan más cerca de los “igualitarios” en las otras dos opciones. Llama la atención el hecho de que ni siquiera los sujetos “fanáticos” estén de acuerdo con la expulsión indiscriminada de todos los inmigrantes. Este dato indica, a nuestro juicio, que los participantes del estudio son conscientes de que la inmigración es necesaria para mantener el próspero nivel de vida en la provincia. Conviene señalar que en los resultados puede estar influyendo el hecho de que los ítems relativos a políticas futuras se formularon sobre la inmigración “en general”, sin separar al colectivo magrebí del de negros subsaharianos. Recordemos que los magrebíes son peor evaluados en todos las variables del estudio en comparación con los negros subsaharianos. Por tanto, al hablar de inmigración en general estas diferencias podrían compensarse. Consecuencias percibidas de la presencia de inmigrantes en la provincia Los sujetos debían responder a 11 ítems que trataban de medir las consecuencias positivas y negativas de la presencia de magrebíes y negros subsaharianos en la zona. De nuevo realizamos un análisis factorial que arrojó factores similares para ambos grupos de inmigrantes. El Factor 1 explica en torno al 35% de la varianza y agrupa aquellos ítems que señalan consecuencias negativas de la presencia de inmigrantes en la zona –por ejemplo, "nos quitan los puestos de trabajo", "son responsables del aumento de la delincuencia". El alfa de Cronbach es de .85 para los magrebíes y de .84 para los negros subsaharianos. El Factor 2 explica en torno al 16% de la varianza y agrupa aquellos ítems que señalan consecuencias positivas de la presencia de inmigrantes en la zona –por ejemplo, "han ayudado a crear riqueza en la zona", "ayudan a enriquecer nuestra cultura". El alfa de Cronbach es de .70 y de .61 para magrebíes y negros subsaharianos, respectivamente. La tabla 7 resume estos resultados en función de la tipología propuesta por Pettigrew y Meertens. Tabla 7: Diferencias en consecuencias percibidas de la presencia de magrebíes y negros subsaharianos en función de la tipología de Pettigrew y Meertens

Observamos que, tanto para magrebíes como para negros subsaharianos, son los "fanáticos" los que con más intensidad perciben consecuencias negativas, seguidos de los "sutiles" y, finalmente, de los "igualitarios", que son los que menos consecuencias negativas perciben. Sin embargo, las diferencias sólo alcanzan la significatividad en el caso del colectivo magrebí. Con respecto a las posibles consecuencias positivas de la presencia de magrebíes y negros subsaharianos sucede lo contrario: son los "igualitarios" los que perciben en mayor medida consecuencias positivas, seguidos de "sutiles" y, finalmente, de "fanáticos", que se destacan por percibir las menores consecuencias positivas. En este caso las diferencias son significativas para ambos grupos de inmigrantes, pero se manifiestan con mayor intensidad para el de los magrebíes. Contacto, evitación de contacto y percepción del número de magrebíes y negros subsaharianos La tabla 8 resume las puntuaciones que los sujetos "fanáticos", "sutiles" e "igualitarios" de nuestra muestra otorgan a los ítems que miden el grado de contacto, el grado de evitación del contacto con los inmigrantes y la percepción del número de inmigrantes presentes en la zona de estudio. Tabla 8: Puntuaciones medias obtenidas en contacto, evitación del contacto y percepción del nº de inmigrantes para magrebíes y negros subsaharianos, según la tipología de Pettigrew y Meertens MAGREBÍES

La puntuación en“grado de contacto” puede oscilar entre 1 (“ningún contacto”) y 4 (“tengo amigos y/o parientes de ese grupo”) La puntuación en “grado de evitación” puede oscilar entre 1 (“nunca evita a los inmigrantes”) y 6 (“los evita muy a menu do”) La puntuación en “percepción del número” puede oscilar entre 1 (“los inmigrantes del grupo en cuestión son pocos en la provincia”) y 4 (“son demasiados”). ***p<.0001; **p<.01; *p<.02 En general, como podemos observar en la tabla 8, los resultados siguen una pauta similar a la que venimos comentando en el resto de las variables. Así, los "fanáticos" son los que mantienen un menor grado de contacto con los inmigrantes, evitan en mayor medida este contacto y perciben que los inmigrantes “son muchos” en la provincia. Les siguen los "sutiles" y, finalmente, son los "igualitarios" los que tienen un mayor grado de contacto con los inmigrantes, los evitan menos y los perciben en menor número. Una última conclusión que se puede extraer de estos resultados es que, independientemente de la tipología, los participantes en el estudio indican tener el mismo grado de contacto con ambos grupos de inmigrantes (t=0,61; n.s), pero evitan en mayor medida a los magrebíes que a los negros subsaharianos (t=3,27; p<.001). Asimismo, aunque en general se tiende a pensar que los inmigrantes son ya “muchos”, esto sucede con mayor fuerza en el caso de los magrebíes (t=5,43; p<.0001). CONCLUSIONES RELATIVAS AL ESTUDIO Las teorías recientes sobre el prejuicio sostienen que éste tiende a expresarse de forma más “fría, distante e indirecta” que hace unos años y que, en la actualidad, el rechazo hacia otros grupos étnicos no se basa ya en una supuesta superioridad racial sino que se atribuye a las diferencias culturales y de valores. Los resultados de nuestro estudio apoyan, en general, esta perspectiva. Utilizando las escalas de Meertens y Pettigrew (1992; Pettigrew y Meertens, 1995) encontramos la existencia de un prejuicio sutil relativamente alto hacia dos exogrupos de inmigrantes con importante presencia en la zona donde se realizó la investigación (puntuaciones en torno a 5 sobre un máximo de 7). Por su parte, el prejuicio manifiesto es significativamente más bajo (en torno a 3.85 sobre 7) y no llega a superar el punto medio de la escala. Por otra parte, también en línea con lo que mantienen las nuevas teorías del prejuicio, la intensidad de las emociones evocadas por los inmigrantes es pequeña, tanto en sentido negativo como en sentido positivo y lo mismo ocurre con los rasgos atribuidos a los grupos en cuestión. La ambivalencia que caracteriza a estas nuevas actitudes prejuiciosas ha quedado también demostrada en la mayoría de las variables del estudio. Por ejemplo, los participantes apoyan políticas futuras de inmigración positivas, pero no están de acuerdo con la apertura total de fronteras, y lo que es más significativo, cuando encuentran una justificación de tipo no racial o étnico, defienden la expulsión controlada de los inmigrantes. Por otra parte, consideran que la llegada de inmigrantes ha traído consigo numerosas consecuencias negativas –aumento de los conflictos, delincuencia, etc.-, pero, a la vez, también reconocen su contribución al desarrollo económico de la zona y al enriquecimiento de nuestra cultura. Utilizando la tipología propuesta por Pettigrew y Meertens se observa que son los sujetos “fanáticos” (altos en prejuicio sutil y manifiesto) los que sistemáticamente expresan más rechazo hacia los dos grupos de inmigrantes objeto de estudio, mientras que los sujetos “igualitarios” (bajos en prejuicio sutil y manifiesto) son los que lo expresan en menor medida. Como cabría esperar, los sujetos “sutiles” (altos en prejuicio sutil y bajos en prejuicio manifiesto) ocupan una posición intermedia. No obstante, un dato claramente distintivo de nuestro trabajo en comparación con el de Pettigrew y Meertens es que los sujetos “sutiles” presentan puntuaciones más cercanas a los “fanáticos” que a los “igualitarios” en casi todas las variables del estudio. Esto llevaría a cuestionarse si existen realmente diferencias conceptuales entre el prejuicio sutil y el prejuicio manifiesto o si estamos hablando simplemente de un único tipo de prejuicio que puede manifestarse con diferente grado de intensidad. Meertens y Pettigrew sostienen que el prejuicio sutil y el manifiesto son conceptualmente diferentes y tienen antecedentes y consecuencias diferentes. En nuestro estudio este punto no ha podido confirmarse completamente. Asimismo, es importante señalar que, a diferencia de otras investigaciones realizadas anteriormente en la zona con muestras de estudiantes (véase Rueda, Navas y Gómez, 1995; Rueda y Navas, 1996), en nuestro estudio, el número de sujetos “fanáticos” es muy alto (en torno al 40%). Esto parece indicar que la expresión del prejuicio en contextos donde el contacto con el exogrupo es real, con los roces y tensiones que la convivencia puede plantear, probablemente no sea tan “sutil” como defienden los modelos contemporáneos del prejuicio. Otro dato digno de mención es que una misma persona puede ser “fanática” cuando se trata de evaluar a un grupo y “sutil” cuando juzga a otro, o “sutil” para un grupo e “igualitaria” para otro. Este hecho nos habla de la especificidad del prejuicio. En efecto, las personas no tienen la misma opinión sobre todos los grupos, sino que dependiendo del estado de las relaciones intergrupales diferencian claramente entre unos exogrupos y otros. En este sentido, apunta también el hecho de que en todas las variables del estudio el colectivo peor evaluado es el de los magrebíes frente al de los negros subsaharianos: despiertan más emociones negativas y menos positivas, se le atribuyen más rasgos negativos y menos positivos, se evita más el contacto con ellos, se le atribuyen las mayores diferencias con respecto al endogrupo y su presencia en la zona se percibe con peores consecuencias. Estos resultados, como ya hemos señalado, son diferentes a los encontrados en el estudio de Rueda y Navas realizado en 1996, pero están en consonancia con las investigaciones más recientes llevadas a cabo en la zona tanto en población adulta como adolescente (datos pendientes de publicar). Todo ello muestra que, en los últimos años, las actitudes hacia los magrebíes, lejos de mejorar, se están haciendo más negativas, por lo que se hace cada vez más urgente la intervención desde las Administraciones con el fin de que acontecimientos como los producidos en el Ejido no vuelvan a repetirse. Comenzábamos este capítulo resaltando la paradoja que se da en las sociedades modernas en las que, por un lado, casi nadie se reconoce racista y, por otro, las desigualdades sociales y los brotes de agresión xenófoba aumentan. Hemos examinado las denominadas “nuevas teorías del prejuicio” que tratan de explicar esta cuestión apelando a la existencia de dos tipos de prejuicio: el prejuicio “antiguo” o manifiesto y el prejuicio “moderno”, “simbólico” o “sutil”. Las encuestas, realizadas a menudo con población que no tiene contacto directo con inmigrantes, muestran que el primer tipo de prejuicio ha desaparecido siendo sustituido, en gran medida, por el segundo. La investigación que aquí presentamos, realizada en una zona de España con alta presencia de inmigrantes, aún mostrando que el prejuicio sutil es mayor que el prejuicio manifiesto, presenta también un número importante de personas altas, en torno al 40%, en ambos tipos de prejuicio (“fanáticos”, utilizando la terminología de Pettigrew y Meertens). A nuestro juicio, esto alude a una cuestión frecuentemente pasada por alto por los investigadores: la influencia de las variables contextuales en el prejuicio. Así, cuando no existe contacto directo con el exogrupo objeto de evaluación (como sucede en muchas de las encuestas realizadas), las personas se guían por la norma social imperante que proclama la igualdad y la no discriminación. Por el contrario, cuando las relaciones con el exogrupo son muy estrechas o su presencia se convierte en algo cotidiano y cercano, lo que a menudo genera conflictos, el prejuicio hacia el exogrupo aumenta y ya no es “tan sutil” . La especificidad del prejuicio queda también demostrada en nuestro estudio por el hecho de que, aún dentro de una misma zona, la evaluación hacia dos grupos de inmigrantes es diferente. En nuestro caso los inmigrantes magrebíes son peor evaluados que los inmigrantes negros subsaharianos en todos los aspectos. Por lo tanto, según parece, el prejuicio refleja el estado de las relaciones intergrupales en un lugar y momento concretos. La mayoría de las teorías examinadas, en las que subyace la concepción del prejuicio como una actitud negativa, si bien realizan aportaciones importantes, fallan a la hora de captar plenamente la influencia de las variables contextuales sobre el prejuicio. Para dar cuenta de esta influencia, recientemente Smith (1993, 1999), ha propuesto considerar el prejuicio como una emoción social que se experimenta, no a título individual, sino en tanto que miembros de un grupo, y que tiene al exogrupo como objetivo. Así, por ejemplo, si vemos que un miembro de otro grupo étnico está recibiendo, a nuestro juicio, beneficios inmerecidos (que nuestro grupo no recibe), la percepción de esta situación constituiría un “appraisal” o apreciación que daría lugar a un sentimiento de ira (emoción prejuiciosa) que podría conducir en un momento dado a intentar arrebatar a ese grupo sus “inmerecidos” beneficios (para una exposición de esta teoría en castellano véase Morales, 1999, p. 229). De esta forma el prejuicio es situacional y específico al menos en tres aspectos: se trata de una emoción particular (ira, temor, rechazo) que está enfocada hacia un grupo concreto y que surge a partir de una situación específica. En todo caso conviene señalar que la concepción del prejuicio como emoción social no es contradictoria, sino complementaria, con una visión general del prejuicio como actitud. El prejuicio, concebido como una actitud relativamente estable hacia otro grupo, describiría el estado general de las relaciones intergrupales; el prejuicio, como emoción social concreta, contribuiría a explicar sucesos esporádicos de violencia racial (como los ocurridos en El Ejido en Febrero del 2000) que pueden tener lugar a partir de ciertos hechos desencadenantes. Desde la teoría del prejuicio como actitud cabe diseñar, por ejemplo, campañas generales de prevención que contribuyan a mejorar la percepción de los inmigrantes. Desde la teoría del prejuicio como emoción social cabría diseñar campañas ajustadas a la emoción particular (ira, temor) que un determinado grupo de inmigrantes despierta en un momento dado en un determinado lugar. Sin duda ambos tipos de intervenciones son necesarias.

Allport, G. W. (1954). The nature of Prejudice. Reading: Adisson-Wesley. Barbadillo, P. (1997). Extranjería racismo y xenofobia en la España contemporánea, la evolución de los setenta a los noventa. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Brown, R. (1998). Prejuicio: su Psicología Social. Madrid: Alianza Editorial. Crosby, F., Bromley, S. y Saxe, L. (1980). Recent unobtrusive studies of Black and White discrimination and prejudice. Psychological Bulletin, 87, 546-563. Eagly, A.H. y Chaiken, S. (1993). The Psychology of Attitudes. Nueva York: Harcourt Brace Jovanovich. Echebarría, A., Garaigordobil, M., González, J.L. y Villarreal, M. (1995). Psicología Social del prejuicio y el racismo. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. Echebarría, A. y Villarreal, M. (1995). Psicología Social del racismo. En A. Echevarria, M. Garaigordobil, J.L.González y M. Villarreal (1995), Psicología Social del prejuicio y el racismo (pp.209-240). Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. Exhebarría, A. y Gonzalez, J.L. (1996). Imágenes of immigrants: a study on the xenophobia and permeability of intergroup boundaries. European Journal of Social Psychology, 26, 341 352. Gaertner, S.L. y Dovidio, J.F. (1977). The subtlety of white racism, arousal and helping behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 20, 218-222. Gaertner, S.L. y Dovidio, J.F. (1986). The aversive form of racism. En J.F. Dovidio y S.L. Gaertner (eds.), Prejudice, Discrimination and racism (pp. 61-89). Nueva York: Academic Press. Hendricks, M. y Bootzin, R. (1976). Race and sex as stimuli for negative affect and physical avoidance. Journal of Social Psychology, 98, 111-120. Katz, I. y Hass, R.C. (1988). Racial ambivalence and American value conflict: Correlational and priming studies of dual cognitive structure. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 893-905. Kinder, D.R. y Sears, D.O, (1981). Prejudice and politics: symbolic racism versus racial threats to the good life. Journal of Personality and Social Psychology, 40, 414-431. Mateos, A. y Moral, F. (2000). Europeos e inmigrantes, la Unión Europea y la inmigración extranjera desde la perspectiva de los jóvenes. Madrid: Centro de Investigaciones Socioló gicas. McConahay, J.B. (1986). Modern racism, ambivalence and the modern racism scale, en J.F. Dovidio y S.L. Gaertner (eds.), Prejudice, Discrimination and racism. Nueva York: Academic Press. Meertens, R.W. y Pettigrew, T.F. (1992). Le racisme violé: dimensions et mesure, En M. Wieviorka (Dir), Racisme et modernité (pp. 109-126). Paris: La Découverte. Meertens, R.W. y Pettigrew, T.F. (1997). Is subtle prejudice really prejudice?. Public Opinion Quarterly, 61, 54-71. Morales, J.F. (1999). El estudio del prejuicio en Psicología Social. En J.F. Morales (Coord.), Psicología Social (pp.301-316). Madrid: McGraw-Hill. Navas, M.S. (1998). Nuevos instrumentos de medida para el nuevo racismo. Revista de Psicología Social, 13(2), 233-239. Navas, M.S., Molero, F., y Cuadrado, I. (2000). Evaluación de las formas manifiestas y sutiles del prejuicio: ambivalencia de emociones, rasgos y atribuciones. En D. Caballero, M.T. Méndez y J. Pastor (Eds.), La mirada psicosociológica. Grupos, procesos, lenguajes y culturas (pp.626-633). Madrid: Biblioteca Nueva. Navas, M.S. y Cuadrado, I. (2001). El Ejido: crónica de un conflicto anunciado. En F. Checa (Ed.), El Ejido: La ciudad-cortijo. Barcelona: Icaria. Pérez, J.A. y Dasí, F. (1996). Nuevas formas de racismo. En J.F. Morales y M. Olza (Coords.), Psicología Social y Trabajo Social (pp. 201-223). Madrid: McGraw-Hill. Pettigrew, T.F. y Meertens, R.W. (1995). Subtle and blantant prejudice in Western Europe. European Journal of Social Psychology, 25, 57-75. Pettigrew, T.F., Jackson, J.S., Ben Brika, J., Lemaine, G., Meertens, R.W., Wagner, U. y Zick, A. (1998). Outgroup prejudice in Western Europe. European Review of Social Psychology, 8, 241-273. Rueda, J.F., Navas, M.S. y Gómez, C. (1995). Las nuevas expresiones del racismo: adaptación de una escala de prejuicio sutil. En J.C. Sánchez y A.M. Ullán (Comp.), Procesos psicosociales básicos y grupales (pp.357-370). Salamanca: Eudema. Rueda, J.F. y Navas, M. (1996). Hacia una evaluación de las nuevas formas del prejuicio racial: las actitudes sutiles del racismo. Revista de Psicología Social, 11 (2), 131-149. Schuman, H., Steeh, C., Bobo, L. y Krysan, M. (1997). Racial attitudes in America, Cambridge: Harvard University Press. Smith, E.R. (1993). Social identity and social emotions: Toward new conceptualizations of prejudice. En D.M. Mackie y D.L. Hamilton (Eds.), Affect, cognition and stereotyping: Interactive processes in group perception. Nueva York: Academic Press. Smitn, E.R. (1999). Affective and cognitive implications of a group becoming part of the self: New models of prejudice and of the Self-concept. En D. Abrams y M.A. Hogg (Eds.), Social Identity and Social Cognition. Oxford: Blackwell.

ANEXO: ADAPTACIÓN DE LAS ESCALAS DE PREJUICIO SUTIL Y MANIFIESTO DE PETTIGREW Y MEERTENS A continuación encontrará una serie de afirmaciones sobre dos grupos sociales presentes en la provincia de Almería (inmigrantes magrebíes e inmigrantes negros subsaharianos). Le pedimos que lea atentamente cada enunciado y que lo evalúe rodeando con un círculo la alternativa de la siguiente escala que mejor corresponda a su opinión. Seguidamente aparece especificado el significado de cada opción: 1 = Significa que está usted totalmente en desacuerdo 2 = Significa que está usted moderadamente en desacuerdo 3 = Significa que está usted un poco en desacuerdo 4 = Significa que no está Vd. ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 = Significa que está usted un poco de acuerdo 6 = Significa que está usted moderadamente de acuerdo 7 = Significa que está usted totalmente de acuerdo Como puede apreciar, la escala mide el grado de acuerdo o de desacuerdo con cada enunciado y se puede representar gráficamente de la siguiente forma: Totalmente en desacuerdo12 3 4 5 6 7Totalmente de acuerdo Por ejemplo: “La contaminación no afecta personalmente a mi vida”. Si usted está totalmente en desacuerdo con esa frase señalaría el 1; si está totalmente de acuerdo señalaría el 7; las posiciones intermedias indicarían su mayor o menor grado de acuerdo o desacuerdo. Por favor, responda las preguntas a medida que las va leyendo y preste atención señalando sólo un número para cada enunciado, aquel que responda mejor a su opinión personal. No hay respuestas correctas o incorrectas. Las mejores respuestas son aquellas que reflejan honestamente su opinión. Procure contestar todos los enunciados y no olvide que se refieren en unos casos a los inmigrantes Magrebíes y en otros a los Inmigrantes negros subsaharianos. Magrebíes N. Subsah. 1.A España han venido otros grupos de extranjeros que superan el prejuicio y salen adelante por sus propios esfuerzos. Los inmigrantes que se mencionan a continuación deberían hacer lomismosinqueselestengaquedaruntratoespecial 1234567 1234567

No me molestaría No me molestaría No me molestaría Me molestaría Me molestaría Me molestaría en absoluto mucho demasiado un poco bastante mucho 17. Suponga que uno de sus familiares más cercano (p.e., hijos o hermanos) tuviera descendencia con una persona inmigrante negra. ¿Cómo se sentiría Vd. si el hijo de su familiar tuviera todos los rasgos físicos de esa persona negra? No me molestaría No me molestaría No me molestaría Me molestaría Me molestaría Me molestaría en absoluto mucho demasiado un poco bastante mucho

Nunca Casi nunca Algunas veces A menudo Bastante a menudo Muy a menudo 20. ¿Cómo de diferentes o de parecidos cree Vd. que son los inmigrantes a la gente española en general? Evalúe a los dos grupos de inmigrantes. Utilice la siguiente escala para responder: Demasiado Muy Algo Algo Bastante Muy Iguales diferentes diferentesdiferentes parecidos parecidos parecidos 1234567 Inm. Magrebíes Inm. Negros Losvaloresqueenseñanasushijos 1234567 1234567 Suscreenciasyprácticasreligiosas 1234567 1234567 Sus valores sexuales o prácticas sexuales 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Susformasdehablarycomunicarseconlagente 1234567 1234567 Sushábitosdehigieneylimpieza 1234567 1234567 Sus hábitos y costumbres alimenticias 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Susformasdeserydeverlavida 1234567 1234567 ANEXO: ADAPTACIÓN DE LAS ESCALAS DE PREJUICIO SUTIL Y MANIFIESTO DE PETTIGREW Y MEERTENS ESCALA DE PREJUICIO MANIFIESTO Factor de amenaza y rechazo del exogrupo Pienso que los españoles y los inmigrantes (...) nunca pueden estar realmente tranquilos unos con otros, incluso aunque sean amigos La mayoría de los inmigrantes (...) que viven aquí y reciben algún tipo de ayuda social o económica, podrían defenderse sin ella si lo intentaran Los inmigrantes (...) ocupan puestos de trabajo que deberían ser ocupados por ciudadanos españoles La mayoría de los políticos españoles se preocupan demasiado por los inmigrantes (...) y no lo suficiente por los ciudadanos españoles No se puede uno fiar de los inmigrantes (...) porque ellos no conocen la honestidad Los inmigrantes (...) proceden de razas menos capaces y esto explica porqué viven en una situación peor que la mayoría de la gente española Factor intimidad Suponga que uno de sus familiares más cercano (p.e., hijos o hermanos) tuviera descendencia con una persona (...) ¿Cómo se sentiría Vd. si el hijo de su familiar tuviera todos los rasgos físicos de esa persona (...)? (Respuestas: desde 1(“No me molestaría en absoluto”) hasta 6 (“Me molestaría mucho”) No me importaría si un inmigrante (...), convenientemente cualificado, fuera profesor o jefe mío Estaría dispuesto a tener relaciones sexuales con una persona inmigrante (...) No me importaría que una persona inmigrante (...), con una situación económica parecida a la mía, se uniera por matrimonio a mi entorno familiar Factor valores tradicionales Los inmigrantes (...)que viven aquí enseñan a sus hijos valores y destrezas diferentes de las que se requieren para triunfar en este país El inconveniente de que los inmigrantes (...) que viven aquí entren en determinados lugares (locales públicos, pisos, etc.) es que no saben respetar las normas de convivencia establecidas Si los inmigrantes (...) se quisieran esforzar un poco más, ellos podrían estar, al menos, tan acomodados como los ciudadanos españoles A España han venido otros grupos de extranjeros que superan el prejuicio y salen adelante por sus propios esfuerzos. Los inmigrantes (...) deberían hacer lo mismo sin que se les tenga que dar un trato especial

ESCALA DE PREJUICIO SUTIL Factor de diferencias culturales ¿Cómo de diferentes o de parecidos cree Vd. que son los inmigrantes (...) a la gente española en general? (Respuestas: desde 1 (“Demasiado diferentes”) hasta 7 (“iguales”) En los valores que enseñan a sus hijos Sus creencias y prácticas religiosas Sus valores sexuales o prácticas sexuales Sus formas de hablar y comunicarse con la gente Sus hábitos de higiene y limpieza Sus hábitos y costumbres alimenticias Sus formas de ser y de ver la vida Factor de emociones positivas: ¿Ha sentido alguna vez admiración por inmigrantes (...) que vivan aquí? (Respuestas: desde 1(“nunca”) hasta 6 (“muy a menudo”) ¿Con qué frecuencia ha sentido comprensión por la situación en la que se encuentran los inmigrantes (...)? (Respuestas: desde 1 (“nunca”) hasta 6 (“muy a menudo”) La escala de Rs en todos los items, excepto en los que se indica expresamente, oscila desde 1 (“Totalmente en desacuerdo” hasta 7 (“Totalmente de acuerdo”) PREGUNTAS PARTE TEORICA

PREGUNTAS PARTE EMPÍRICA

6. Tomando como modelo las interpretaciones de las diversas tablas que aparecen en el capítulo comente las siguientes tablas (referidas a la misma investigación) Tabla 1. Emociones evocadas por los inmigrantes magrebíes en función de la tipología de Meertens y Pettigrew

La escala de respuesta oscila entre 1 y 5. A mayor puntuación con más intensidad se experimenta la emoción Tabla 2. Emociones evocadas por los inmigrantes negros subsaharianos en función de la tipología de Meertens y Pettigrew

La escala de respuesta oscila entre 1 y 5. A mayor puntuación con más intensidad se experimenta la emoción Home Nuestro CD En memoria Objetivos Contenidos Desarrollo Ejercicios Docs profundización

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||